健康新知

-

胸悶酷酷嗽-是氣喘?還是肺阻塞?

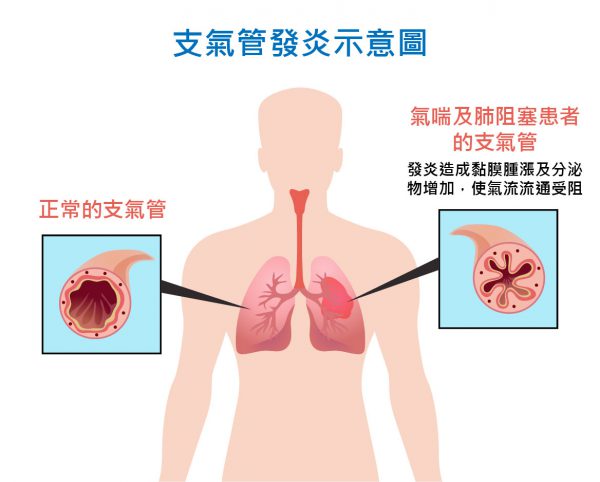

胸腔內科 林佑容醫師氣喘和肺阻塞,都是支氣管受到過敏原或刺激物影響後產生的慢性發炎,常見症狀為咳嗽、胸悶、喘、喘鳴音及痰變多等。診斷時,最重要的是病史詢問和肺功能檢查;尤其此時天氣轉涼,對溫差敏感者容易產生急性發作,更應注意自身健康。

【案例一】42歲林小姐沒有慢性病史,平時規律運動,但每當天氣轉涼,運動表現就會變差,並感到胸悶、喘。一個月前新冠病毒感染確診,雖是輕症,唯獨咳嗽好不了,不僅半夜會咳醒,甚至會聽到幽微的高頻喘鳴音,胸口也總是悶悶的。 【案例二】76歲黃伯伯是市場的果菜販,從年輕時就一天一包菸抽了30年,終於在5年前戒掉了。他還有高血壓和高血脂,都在心臟科定期追蹤服藥。進入秋冬後,咳嗽、黃痰的情況越來越明顯,也常胸悶和喘,已經影響到他的日常生活。 上述兩位都來胸腔內科門診報到,醫生經過初步的病史詢問後,為他們安排了胸部X光和肺功能檢測。兩人的X光無明顯異常,然而肺功能卻都顯示第一秒吐氣量明顯下降,符合阻塞性呼吸道疾病的診斷。不同的是,在使用了短效支氣管劑15分鐘後,林小姐的肺功能明顯進步,黃伯伯卻沒有。醫生進一步詢問後得知,林小姐有鼻子過敏,曾得過異位性皮膚炎,因此抽血檢查發現免疫球蛋白E的數值偏高;至於黃伯伯則有輕微白血球升高的現象,平時也有食道逆流症狀。醫生最終為林小姐下了氣喘的診斷,黃伯伯則是肺阻塞合併急性發作,兩人都開始使用吸入劑治療。 ▎氣喘及肺阻塞的病因 氣喘和肺阻塞,都是支氣管受到過敏原或刺激物影響後產生的慢性發炎,造成支氣管內壁腫脹、黏液分泌物增多,主要特徵為呼氣氣流受阻,常見症狀為咳嗽、胸悶、喘、喘鳴音及痰變多等。 氣喘通常是呼吸道受刺激後引起過度反應,因此症狀和肺功能可能時好時壞,有些患者甚至大部分時間都沒有症狀。 肺阻塞的發炎則是慢性、無法恢復,如遇到感染或其他刺激,可能會加重病情。診斷氣喘和肺阻塞,最重要的是病史詢問和肺功能檢查,搭配X光和抽血佐證,或排除其他疾病。 ▎如何治療氣喘?

阻塞性肺部疾病必須用吸入劑控制,口服用藥只是輔助。氣喘最根本的治療是「吸入性類固醇」,有些病人聽到類固醇就害怕、不願使用,只在有症狀時使用短效支氣管擴張劑。然而根據氣喘最新診治指引指出,病患若長期只用支氣管擴張劑、未使用吸入性類固醇,是有許多害處的,嚴重甚至可能導致致命的急性發作。其實吸入性類固醇的劑量很低,又是局部使用,沒有口服類固醇常見的副作用。無論疾病嚴重程度高低,患者都要接受吸入性類固醇的控制,但藥量可依症狀程度調整,若控制穩定則有機會減量。

▎如何治療肺阻塞?

肺阻塞則必須使用「長效型支氣管擴張劑」,如病情需要,可考慮使用2種長效型支氣管擴張劑或吸入性類固醇。規則服藥可大幅降低急性發作的機會,也可改善症狀和肺功能。

天氣轉涼,氣喘及肺阻塞可能因為對溫差敏感、空氣品質不良或病毒感染等因素造成急性發作。如果一變天就胸悶、喘、咳嗽不停、黃痰或有喘鳴聲,應考慮到胸腔內科門診做相關檢查。有氣喘或肺阻塞病史者,更應小心避免過敏原、香菸等刺激性物質的暴露,積極戒菸及規則用藥,並接種新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌疫苗,顧好氣管,才能好好享受這颯爽的時節。

▎如何治療氣喘?

阻塞性肺部疾病必須用吸入劑控制,口服用藥只是輔助。氣喘最根本的治療是「吸入性類固醇」,有些病人聽到類固醇就害怕、不願使用,只在有症狀時使用短效支氣管擴張劑。然而根據氣喘最新診治指引指出,病患若長期只用支氣管擴張劑、未使用吸入性類固醇,是有許多害處的,嚴重甚至可能導致致命的急性發作。其實吸入性類固醇的劑量很低,又是局部使用,沒有口服類固醇常見的副作用。無論疾病嚴重程度高低,患者都要接受吸入性類固醇的控制,但藥量可依症狀程度調整,若控制穩定則有機會減量。

▎如何治療肺阻塞?

肺阻塞則必須使用「長效型支氣管擴張劑」,如病情需要,可考慮使用2種長效型支氣管擴張劑或吸入性類固醇。規則服藥可大幅降低急性發作的機會,也可改善症狀和肺功能。

天氣轉涼,氣喘及肺阻塞可能因為對溫差敏感、空氣品質不良或病毒感染等因素造成急性發作。如果一變天就胸悶、喘、咳嗽不停、黃痰或有喘鳴聲,應考慮到胸腔內科門診做相關檢查。有氣喘或肺阻塞病史者,更應小心避免過敏原、香菸等刺激性物質的暴露,積極戒菸及規則用藥,並接種新冠肺炎、流感及肺炎鏈球菌疫苗,顧好氣管,才能好好享受這颯爽的時節。

認識醫師 -

秋冬小兒感冒多-哪些徵兆要注意?

小兒科暨過敏免疫風濕科 吳維峯醫師 秋冬到來、天氣轉涼,也增加了罹患感冒的機會,特別是兒童。普通感冒(common cold),俗稱傷風,醫學上稱為「急性上呼吸道感染」或「急性鼻咽炎」,是一種上呼吸道的病毒性感染,主要原發於鼻腔,但也可能侵犯喉嚨及鼻竇。一般於感染病毒2天內開始出現症狀,如:咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、打噴嚏、頭痛、發燒等。大部分症狀在7~10天內會緩解,但某些症狀可能會持續三週以上。有其他健康問題,如免疫功能不全者,感冒有可能會併發肺炎。 ▎風險因子及症狀 目前已知逾200種病毒株會導致感冒,其中最常見的為鼻病毒。病毒會藉由空氣傳播,藉由接觸感染者而直接遭到傳染,或在環境中因口鼻吸入病毒而感染。危險因子包括托兒所、睡眠不良、心理壓力等。 兒童以嬰兒特別容易感冒,部分原因是他們經常和年齡較大的幼童在一起。此外,對於許多常見感染的病毒,身體也還未產生免疫力。在出生的第一年內,多數嬰兒可能會感冒6~8次。如果在托兒所,感冒的次數可能會更多。嬰兒感冒最初症狀包括:鼻分泌物(剛開始透明,之後變稠厚),呈黃色或黃綠色,同時也可能出現打噴嚏、咳嗽、發熱、食慾下降、發脾氣、不易入睡等症狀。 ▎五大危險徵兆 應立即就醫 嬰兒的免疫系統需要一些時間才能發育成熟,對於非常年幼的嬰兒,必須在感冒出現第一個體徵時就醫,以確保不會出現哮吼、肺炎或其他更嚴重的疾病。對於嬰兒普通感冒的治療,包括:緩解症狀、補充液體、保持空氣濕潤,以及保持鼻腔暢通;如果無併發症的,應可在10~14天內病癒。但如出現以下情況,請立即就醫: (1)拒喝奶或喝水 (2)劇烈咳嗽而導致嘔吐或皮膚顏色改變 (3)咳出帶血絲的黏液 (4)呼吸困難或嘴唇周圍發青 (5)異常無精神或嗜睡 大多數感冒只會讓人不舒服及困擾,但務必認真記錄嬰兒的體徵和症狀,如果症狀加重或未好轉,請諮詢門診醫師。

認識醫師 -

流感來了-預防保健及疫苗接種

家庭醫學科 林智文醫師 流行性感冒(簡稱流感),是一種會影響呼吸系統的傳染病。目前主要流行的病毒種類為A型的H3N2、H1N1及B型的山形株和維多利亞株。台灣一年四季均有病例,但仍以秋、冬季較盛行,高峰期自12月至隔年3月。流感主要經由感染者的飛沫傳染,亦可經由接觸傳染。潛伏期通常為1~4天(平均2天)。症狀出現後3~4天內傳染力最強。 ▎症狀及預防方式 流感常見症狀包括:發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等,部分患者伴有腹瀉、嘔吐等症狀。多數患者會自行痊癒,少數患者在發病後的1~2週內可能出現嚴重併發症,例如:肺炎、腦炎、心肌炎等。預防流感,應加強衛生習慣、注意呼吸道衛生,如勤洗手、戴口罩及保持社交距離。如有出現類流感症狀,應戴上口罩並及早就醫。 ▎適合接種對象? 預防流感的最好方法,就是施打流感疫苗。高危險群(65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦、免疫功能不全者,以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病或BMI≧30者)應接受疫苗接種,以防併發症。 流感疫苗必須每年接種一次,接種後約需2週才會產生保護力,保護力可持續一年。今年政府提供的公費流感疫苗已經開打,第一階段於10月1日開打,對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象;第二階段自11月1日開始,對象為50~64歲無高風險慢性病成人。 只有「已知對疫苗的成分有過敏者」或「過去注射曾經發生嚴重不良反應者」,不予接種。對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者,可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種,並於接種後觀察30分鐘,無不適症狀再離開。接種後應注意有無持續發燒(超過48小時)、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況,如有不適,應儘速就醫。 完成疫苗接種後,雖可有效降低感染流感病毒的機率,但仍可能罹患其他呼吸道感染,仍需注意個人衛生保健及各種預防措施,維護身體健康。

認識醫師 -

改善癌因性疲憊的運動

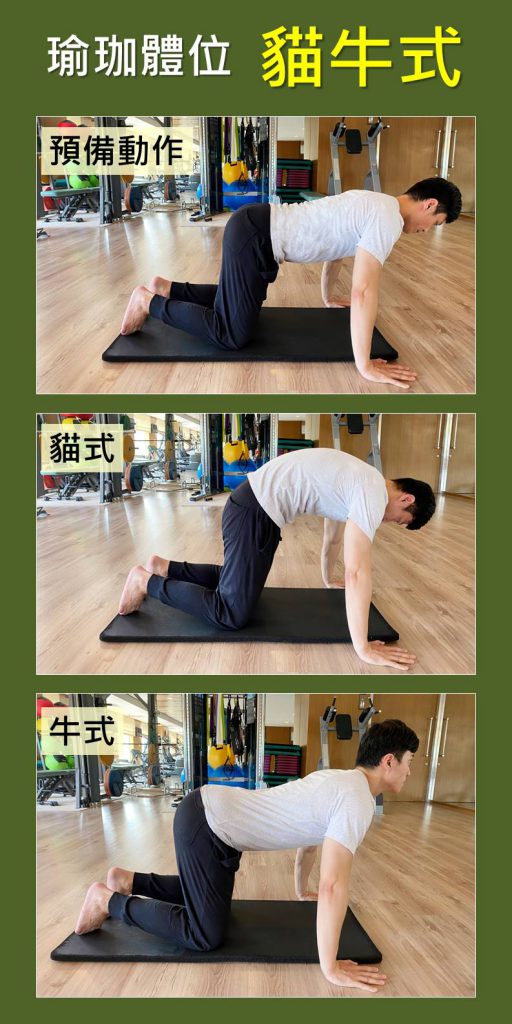

永越健康管理中心體適能中心 高祥傑組長 癌因性疲憊症(cancer-related fatigue, 以下簡稱CRF),指的是癌症或癌症治療期間和近期活量有不成比例的疲累感,這樣的現象會持續且感到不適,而主觀的特性會影響正常生活。症狀的表現感到明顯的疲累、缺少活力,與過去活動力有明顯落差,甚至全身會感到虛弱、沉重,做任何事都感到無力感。如此疲憊不堪的狀態會影響到職場工作、家庭事務和人際關係的互動。 2017年美國國家綜合癌症網絡(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)發表的癌因性疲憊症臨床指引指出,目前CRF的處置主要分為非藥物與藥物治療。非藥物治療則包含運動、睡眠、營養、心理社會措施及認知行為治療、輔助療法等。 「運動」是CRF非藥物處置中最多實證研究支持的治療,曾有學者在245篇研究進行綜合性分析發現,在抗癌治療期間放鬆運動對改善疲勞的效果最好,其中「瑜珈」有中度到高度的疲憊改善效果(Hilfiker R et al, 2017)。 瑜珈起源於古印度,梵文的意思是合一,是一種修身養心的方法,而現代則發展成一項運動,利用體位法延展緊繃的肌肉、調息呼吸法來減緩壓力,透過冥想法舒緩心靈,找回內心寧靜的自我。瑜珈能幫助改善CRF有部分原因是因病人的整體睡眠品質改善,減少日間功能障礙(Lin Po-Ju, 2019)。教練介紹以下瑜珈體位動作,大家都可以嘗試看看喔! ▎貓牛式(cat-cow pose) 1.預備動作為四足跪姿 2.貓式動作前先吸氣,當呼氣時,尾骨卷起,背拱起腹部內收 3.牛式是吸氣時,尾骨向上,腹部向下沉,胸口打開眼睛向前望 4.動作過程中,讓脊椎一節一節活動 5.每天10~20下,一天可以進行兩次練習

-

面對癌症的憂鬱情緒,五種回映式傾聽方式

身心科 喻劍飛醫師 憂鬱是正常的情緒反應,常發生在面對失落時。但如果憂鬱程度太嚴重,或持續時間太長,以致影響到生活品質,那就成了疾病。癌症由於會致命、需長期治療、會轉移、無法預測、經濟負擔等特性,常使患者也同時陷入憂鬱。因此癌症患者的心理照顧特別值得重視,也促成了心理腫瘤醫學(Psychooncology)的發展。 ✅癌症患者 癌症患者如何面對憂鬱呢?我想從身、心、靈三方面來談。身體方面,就是在和醫師充份討論後,遵照醫師的囑咐。雖然醫療並非萬能,但已是累積眾多成功經驗的結果,比起未經嚴謹療效分析的偏方,成功機率更大。心理(想法)方面,宗教、哲學,能協助我們正向思考;聽聽過來人的分享,也能減輕對未來的不確定感。靈性方面,我建議學會肌肉放鬆、腹式呼吸,配合冥想或正念訓練,以得到心靈的平靜。另外,盡可能維持原有的社會網絡,人際關係對身、心、靈,都有幫助。 ✅癌症患者的親友 若是癌症患者的親友,要如何陪伴他們面對憂鬱呢?這裡我提供一個「回映式傾聽」的對話方式,透過回應對方的話,讓對方感到被傾聽。從容易到困難,我整理出五種回映方式:- 以聲音回映:簡單的「嗯」,或略帶驚訝的「真的!」

- 回映對方話語中的關鍵字:例如「我這陣子化療,又掉頭髮又想吐,很不舒服」,「化療讓你很不舒服」。

- 回映對方話語中的情緒:同上例,「難怪你看起來很憂鬱」。

- 將對方話語摘要後,用自己的話加以回映:例如「我這陣子化療,又掉頭髮又想吐,已經很不舒服了,小孩子又在學校給我惹事,你說我要怎麼辦?」,「化療的副作用,還有小孩子的教育,讓你不知所措」。

- 回映對方話語中的言外之意:同上例,「我可以怎麼幫你?」

認識醫師 -

全身多處不明疼痛-纖維肌痛症

神經內科 謝向堯醫師 「纖維肌痛症」(Fibromyalgia),也稱為「肌纖維疼痛症」。自數年前出現「公主病」這名詞,戲稱女子稍微動一下就全身痠痛,纖維肌痛症也就廣為人知了。 ▎臨床特徵 此病通常以女性患者居多;好發年紀約為20~50歲,但所有年齡層皆可能發生。患者主訴症狀是慢性、廣泛性的疼痛,常因全身多處的疼痛,遊走於不同科別,最常見是神經科、骨科、復健科、過敏免疫風濕科;但各項檢查都沒問題,便被懷疑是無病呻吟。有些人因此出現諸多症狀,包括:疲倦、失眠、頭痛、腸胃失調、憂鬱、焦慮等,甚至得去看精神科。總之是一種臨床表現複雜的症候群。 某些內分泌失調疾病,如甲狀腺或腎上腺機能低下;或某些自體免疫疾病如風濕性多發性肌痛症、類風濕性關節炎或全身性紅斑性狼瘡等疾病,也可能產生類似病痛。所以醫師臨床上得先排除前述可能疾病,才能下這個診斷。 此病可能與中樞神經的神經傳導物質失衡有關,包括:血清素、多巴胺等,或是與心理創傷或壓力有關。其次,身體每部位都有神經,如果患者起初只有肌肉、關節慢性疼痛而未獲得妥善處理,大腦會因此接受過多疼痛訊息而變得異常敏感,到後來可能身體一動、或衣服摩擦患部、甚至風吹就會引發疼痛,嚴重影響日常生活。所以治療當然不能少了神經科醫師。 ▎如何診斷 纖維肌痛症的特色是疼痛部位在組織構造上完全正常,所以只能靠醫師問診與專業評估來下診斷,沒有檢查或數據可以證實。診斷線索上,患者除了需有超過三個月以上的慢性廣泛性疼痛外,還必須合併有疲倦及睡眠障礙、憂鬱或焦慮等情緒障礙。 ▎治療方式 治療方式分為藥物治療以及非藥物治療。藥物方面除了傳統的止痛藥、肌肉鬆弛劑之外,或許得搭配抗憂鬱藥、抗焦慮藥、或抗癲癇藥物,甚至得用麻醉藥物。在非藥物部分,鼓勵患者規律做低強度的運動,能增加肌肉柔軟度、耐力的運動都可以,像是快走、慢跑、太極拳、瑜珈、游泳等。必要時也可以針對患部,請復健科醫師搭配安排復健,如電療、熱療等等。

認識醫師 -

惱人的下背痛-腰椎間盤突出症

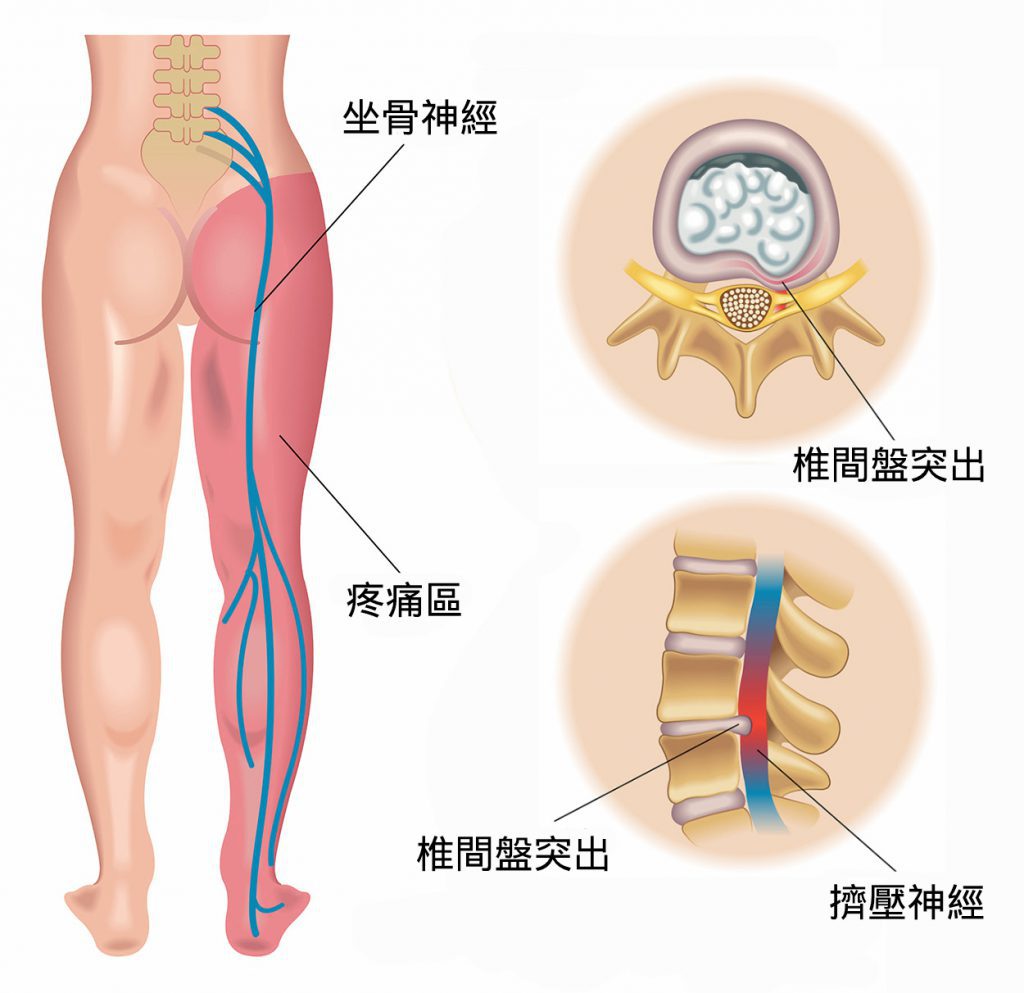

骨科 蘇恕賢醫師 「椎間盤突出」是椎間盤破裂(或垂脫、突出)的俗稱。常見於20~50歲,好發在 L4-L5(腰椎第4-5節)、L5-S1(腰椎第5節-薦椎第1節)間,發病率90~96%。椎間盤是連結一節節脊椎骨的柔軟組織,替椎體做緩衝,以防受傷。但在錯誤的姿勢與不正確的施力下,椎間盤會因全身重量造成的壓力而產生病變。 ▎是否壓迫神經?症狀大不同

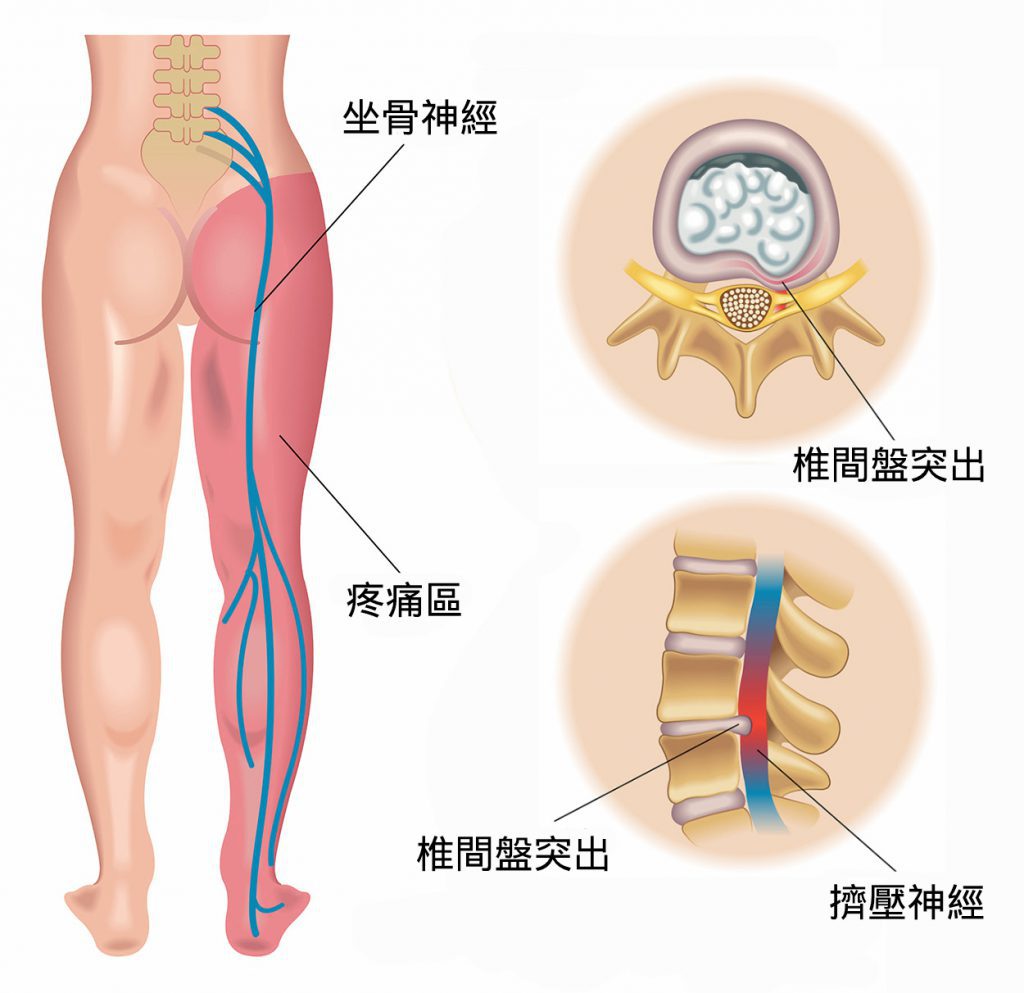

椎間盤突出若沒有壓迫到神經,可能造成腰背疼痛,或在彎腰、咳嗽、久坐時有疼痛等問題。若壓迫到神經,可能會造成坐骨神經痛,例如麻木、刺痛、灼熱感等,從臀部往下延伸到大腿、小腿甚至腳趾。嚴重的話,還會感覺下肢無力、大小便失禁。

出現腰椎間盤突出的風險因素,包括:(1)吸菸。(2)過重。(3)曾有背痛的病史。(4)缺乏運動。(5)工作或特定的動作,包括:長期坐著和站立、向前或向後彎腰、頻繁搬運重物、背部常遭受震動(例如駕駛)或頻繁扭腰、頻密當值夜班等。

▎如何診斷?是否需開刀?

腰椎X光、電腦斷層CT、磁振造影MRI、肌電圖、神經傳導(NCV)檢查等,可診斷此疾病。腰椎椎間盤突出有13%~96%的機率會自己會縮小,甚至有0%~43%的機率突出部分會完全消失。九成以上患者,保守治療後會好,不需要開刀。

椎間盤突出患者應積極治療,改正日常生活錯誤姿勢,以免讓病情惡化;若疼痛嚴重到寸步難行,日常生活需家人照顧,而且藥物、復健、硬脊膜上注射等效果都不理想,亦可以考慮提早接受手術治療。是否要進行手術,主要評估三個狀況:下肢肌力是否持續變差、大小便是否受到影響、非手術治療3個月沒有改善。民眾如有相關困擾,可至骨科門診進一步諮詢。

▎是否壓迫神經?症狀大不同

椎間盤突出若沒有壓迫到神經,可能造成腰背疼痛,或在彎腰、咳嗽、久坐時有疼痛等問題。若壓迫到神經,可能會造成坐骨神經痛,例如麻木、刺痛、灼熱感等,從臀部往下延伸到大腿、小腿甚至腳趾。嚴重的話,還會感覺下肢無力、大小便失禁。

出現腰椎間盤突出的風險因素,包括:(1)吸菸。(2)過重。(3)曾有背痛的病史。(4)缺乏運動。(5)工作或特定的動作,包括:長期坐著和站立、向前或向後彎腰、頻繁搬運重物、背部常遭受震動(例如駕駛)或頻繁扭腰、頻密當值夜班等。

▎如何診斷?是否需開刀?

腰椎X光、電腦斷層CT、磁振造影MRI、肌電圖、神經傳導(NCV)檢查等,可診斷此疾病。腰椎椎間盤突出有13%~96%的機率會自己會縮小,甚至有0%~43%的機率突出部分會完全消失。九成以上患者,保守治療後會好,不需要開刀。

椎間盤突出患者應積極治療,改正日常生活錯誤姿勢,以免讓病情惡化;若疼痛嚴重到寸步難行,日常生活需家人照顧,而且藥物、復健、硬脊膜上注射等效果都不理想,亦可以考慮提早接受手術治療。是否要進行手術,主要評估三個狀況:下肢肌力是否持續變差、大小便是否受到影響、非手術治療3個月沒有改善。民眾如有相關困擾,可至骨科門診進一步諮詢。

認識醫師 -

3C久坐族必學-兩招舒展筋骨

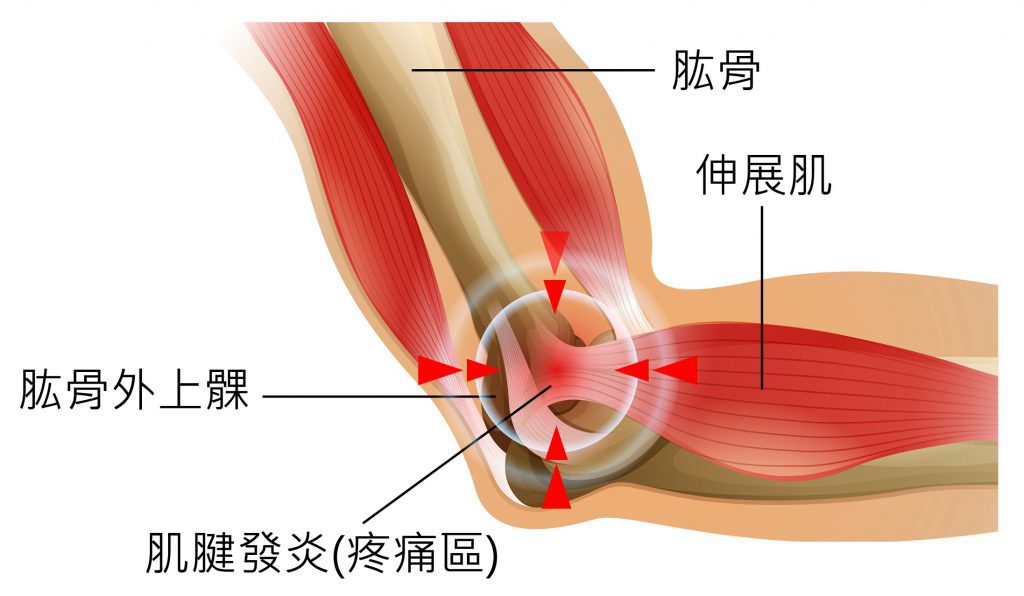

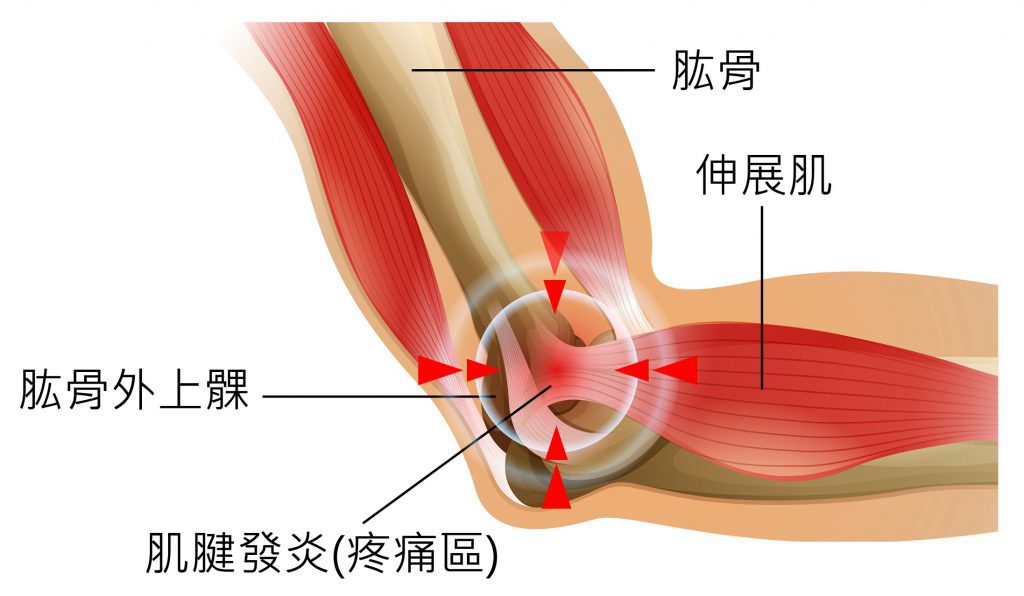

復健科 張洛齊物理治療師 現代人的生活脫離不了3C,整天久坐的不良姿勢,導致肌肉長時間維持在縮短的長度,也會造成各種肌肉疼痛。常見的肌肉疼痛包含「網球肘」及「髂腰肌症候群」。 ▎手肘處反覆傷害-網球肘 「網球肘」學名為「肱骨外上髁炎」,是位於手肘處的前臂伸肌肌腱受到反覆性的微小傷害,導致肌肉腫脹發炎,此肌肉的主要功能是手腕往上翹,即催動摩托車油門的動作。現代人有「網球肘」的原因往往不是因為打網球,而是長期使用滑鼠、鍵盤的姿勢不良,造成手腕、手肘的不適。 ▎長期久坐不動-髂腰肌症候群

長期久坐會造成腰、臀、腹股溝緊繃或疼痛感,常見原因為「髂腰肌症候群」,髂腰肌從腰椎和髂骨連接到大腿內側,主要功能是屈曲髖關節及使骨盆前傾。一般上班族久坐不動,讓髂腰肌長期保持在縮短的肌肉長度,當需要做髖部屈曲的動作時,例如抬腿、上樓梯、跑步,就會因為肌肉過度緊繃而感到疼痛;同時,因為髂腰肌連接腰椎,因此會造成腰椎的曲度改變,過度前凸,進而造成腰椎相關問題,像是退化性關節炎、脊椎狹窄、小面關節症侯群等。

當肌肉、肌腱等軟組織受傷時,建議患者採用冰敷、熱敷、物理治療中的儀器治療、簡單的功能性活動,來達到止痛、促進循環、復原的效果。到了慢性期,發炎狀況降低及組織修復成熟後,建議可做肌力及耐力訓練、伸展運動,來維持肌肉的力量及延展度。以下兩項伸展運動,希望幫助大家減少肌肉的疼痛。

【1.網球肘伸展運動】

▎長期久坐不動-髂腰肌症候群

長期久坐會造成腰、臀、腹股溝緊繃或疼痛感,常見原因為「髂腰肌症候群」,髂腰肌從腰椎和髂骨連接到大腿內側,主要功能是屈曲髖關節及使骨盆前傾。一般上班族久坐不動,讓髂腰肌長期保持在縮短的肌肉長度,當需要做髖部屈曲的動作時,例如抬腿、上樓梯、跑步,就會因為肌肉過度緊繃而感到疼痛;同時,因為髂腰肌連接腰椎,因此會造成腰椎的曲度改變,過度前凸,進而造成腰椎相關問題,像是退化性關節炎、脊椎狹窄、小面關節症侯群等。

當肌肉、肌腱等軟組織受傷時,建議患者採用冰敷、熱敷、物理治療中的儀器治療、簡單的功能性活動,來達到止痛、促進循環、復原的效果。到了慢性期,發炎狀況降低及組織修復成熟後,建議可做肌力及耐力訓練、伸展運動,來維持肌肉的力量及延展度。以下兩項伸展運動,希望幫助大家減少肌肉的疼痛。

【1.網球肘伸展運動】

手肘伸直、手心向下,用另一手將手腕向下向身體方向伸展,直到手肘伸肌感到緊繃。停10~15秒,重複3~5組。

【2.髂腰肌弓箭步伸展運動】

手肘伸直、手心向下,用另一手將手腕向下向身體方向伸展,直到手肘伸肌感到緊繃。停10~15秒,重複3~5組。

【2.髂腰肌弓箭步伸展運動】

如右側緊繃,做左腳在前的弓箭步。膝蓋維持90度,右腳打直放地面,並讓身體重心慢慢往前、上半身不往後傾,直到腹股溝處感到緊繃。停頓10~15秒,重複3~5組。

如右側緊繃,做左腳在前的弓箭步。膝蓋維持90度,右腳打直放地面,並讓身體重心慢慢往前、上半身不往後傾,直到腹股溝處感到緊繃。停頓10~15秒,重複3~5組。

認識復健科

-

惱人的下背痛-腰椎間盤突出症

骨科 蘇恕賢醫師 「椎間盤突出」是椎間盤破裂(或垂脫、突出)的俗稱。常見於20~50歲,好發在 L4-L5(腰椎第4-5節)、L5-S1(腰椎第5節-薦椎第1節)間,發病率90~96%。椎間盤是連結一節節脊椎骨的柔軟組織,替椎體做緩衝,以防受傷。但在錯誤的姿勢與不正確的施力下,椎間盤會因全身重量造成的壓力而產生病變。 ▎是否壓迫神經?症狀大不同

椎間盤突出若沒有壓迫到神經,可能造成腰背疼痛,或在彎腰、咳嗽、久坐時有疼痛等問題。若壓迫到神經,可能會造成坐骨神經痛,例如麻木、刺痛、灼熱感等,從臀部往下延伸到大腿、小腿甚至腳趾。嚴重的話,還會感覺下肢無力、大小便失禁。

出現腰椎間盤突出的風險因素,包括:(1)吸菸。(2)過重。(3)曾有背痛的病史。(4)缺乏運動。(5)工作或特定的動作,包括:長期坐著和站立、向前或向後彎腰、頻繁搬運重物、背部常遭受震動(例如駕駛)或頻繁扭腰、頻密當值夜班等。

▎如何診斷?是否需開刀?

腰椎X光、電腦斷層CT、磁振造影MRI、肌電圖、神經傳導(NCV)檢查等,可診斷此疾病。腰椎椎間盤突出有13%~96%的機率會自己會縮小,甚至有0%~43%的機率突出部分會完全消失。九成以上患者,保守治療後會好,不需要開刀。

椎間盤突出患者應積極治療,改正日常生活錯誤姿勢,以免讓病情惡化;若疼痛嚴重到寸步難行,日常生活需家人照顧,而且藥物、復健、硬脊膜上注射等效果都不理想,亦可以考慮提早接受手術治療。是否要進行手術,主要評估三個狀況:下肢肌力是否持續變差、大小便是否受到影響、非手術治療3個月沒有改善。民眾如有相關困擾,可至骨科門診進一步諮詢。

▎是否壓迫神經?症狀大不同

椎間盤突出若沒有壓迫到神經,可能造成腰背疼痛,或在彎腰、咳嗽、久坐時有疼痛等問題。若壓迫到神經,可能會造成坐骨神經痛,例如麻木、刺痛、灼熱感等,從臀部往下延伸到大腿、小腿甚至腳趾。嚴重的話,還會感覺下肢無力、大小便失禁。

出現腰椎間盤突出的風險因素,包括:(1)吸菸。(2)過重。(3)曾有背痛的病史。(4)缺乏運動。(5)工作或特定的動作,包括:長期坐著和站立、向前或向後彎腰、頻繁搬運重物、背部常遭受震動(例如駕駛)或頻繁扭腰、頻密當值夜班等。

▎如何診斷?是否需開刀?

腰椎X光、電腦斷層CT、磁振造影MRI、肌電圖、神經傳導(NCV)檢查等,可診斷此疾病。腰椎椎間盤突出有13%~96%的機率會自己會縮小,甚至有0%~43%的機率突出部分會完全消失。九成以上患者,保守治療後會好,不需要開刀。

椎間盤突出患者應積極治療,改正日常生活錯誤姿勢,以免讓病情惡化;若疼痛嚴重到寸步難行,日常生活需家人照顧,而且藥物、復健、硬脊膜上注射等效果都不理想,亦可以考慮提早接受手術治療。是否要進行手術,主要評估三個狀況:下肢肌力是否持續變差、大小便是否受到影響、非手術治療3個月沒有改善。民眾如有相關困擾,可至骨科門診進一步諮詢。

認識醫師 -

3C久坐族必學-兩招舒展筋骨

復健科 張洛齊物理治療師 現代人的生活脫離不了3C,整天久坐的不良姿勢,導致肌肉長時間維持在縮短的長度,也會造成各種肌肉疼痛。常見的肌肉疼痛包含「網球肘」及「髂腰肌症候群」。 ▎手肘處反覆傷害-網球肘 「網球肘」學名為「肱骨外上髁炎」,是位於手肘處的前臂伸肌肌腱受到反覆性的微小傷害,導致肌肉腫脹發炎,此肌肉的主要功能是手腕往上翹,即催動摩托車油門的動作。現代人有「網球肘」的原因往往不是因為打網球,而是長期使用滑鼠、鍵盤的姿勢不良,造成手腕、手肘的不適。 ▎長期久坐不動-髂腰肌症候群

長期久坐會造成腰、臀、腹股溝緊繃或疼痛感,常見原因為「髂腰肌症候群」,髂腰肌從腰椎和髂骨連接到大腿內側,主要功能是屈曲髖關節及使骨盆前傾。一般上班族久坐不動,讓髂腰肌長期保持在縮短的肌肉長度,當需要做髖部屈曲的動作時,例如抬腿、上樓梯、跑步,就會因為肌肉過度緊繃而感到疼痛;同時,因為髂腰肌連接腰椎,因此會造成腰椎的曲度改變,過度前凸,進而造成腰椎相關問題,像是退化性關節炎、脊椎狹窄、小面關節症侯群等。

當肌肉、肌腱等軟組織受傷時,建議患者採用冰敷、熱敷、物理治療中的儀器治療、簡單的功能性活動,來達到止痛、促進循環、復原的效果。到了慢性期,發炎狀況降低及組織修復成熟後,建議可做肌力及耐力訓練、伸展運動,來維持肌肉的力量及延展度。以下兩項伸展運動,希望幫助大家減少肌肉的疼痛。

【1.網球肘伸展運動】

▎長期久坐不動-髂腰肌症候群

長期久坐會造成腰、臀、腹股溝緊繃或疼痛感,常見原因為「髂腰肌症候群」,髂腰肌從腰椎和髂骨連接到大腿內側,主要功能是屈曲髖關節及使骨盆前傾。一般上班族久坐不動,讓髂腰肌長期保持在縮短的肌肉長度,當需要做髖部屈曲的動作時,例如抬腿、上樓梯、跑步,就會因為肌肉過度緊繃而感到疼痛;同時,因為髂腰肌連接腰椎,因此會造成腰椎的曲度改變,過度前凸,進而造成腰椎相關問題,像是退化性關節炎、脊椎狹窄、小面關節症侯群等。

當肌肉、肌腱等軟組織受傷時,建議患者採用冰敷、熱敷、物理治療中的儀器治療、簡單的功能性活動,來達到止痛、促進循環、復原的效果。到了慢性期,發炎狀況降低及組織修復成熟後,建議可做肌力及耐力訓練、伸展運動,來維持肌肉的力量及延展度。以下兩項伸展運動,希望幫助大家減少肌肉的疼痛。

【1.網球肘伸展運動】

手肘伸直、手心向下,用另一手將手腕向下向身體方向伸展,直到手肘伸肌感到緊繃。停10~15秒,重複3~5組。

【2.髂腰肌弓箭步伸展運動】

手肘伸直、手心向下,用另一手將手腕向下向身體方向伸展,直到手肘伸肌感到緊繃。停10~15秒,重複3~5組。

【2.髂腰肌弓箭步伸展運動】

如右側緊繃,做左腳在前的弓箭步。膝蓋維持90度,右腳打直放地面,並讓身體重心慢慢往前、上半身不往後傾,直到腹股溝處感到緊繃。停頓10~15秒,重複3~5組。

如右側緊繃,做左腳在前的弓箭步。膝蓋維持90度,右腳打直放地面,並讓身體重心慢慢往前、上半身不往後傾,直到腹股溝處感到緊繃。停頓10~15秒,重複3~5組。

認識復健科 -

超音波導引注射治療─緩解骨骼肌肉疼痛新利器

復健科 徐伯誠主任「疼痛」是現代人常見的困擾,當中骨骼肌肉疼痛或神經痛,是復健科常見就診原因,病因包含:關節炎、頸部疼痛、下背痛、肩旋轉肌袖疾患、網球肘、腕隧道症候群、媽媽手、扳機指、足底筋膜炎等。疼痛若不及早處理,可能轉變成慢性疼痛;尋求專業醫師評估與診斷是很重要的一環,再搭配適當治療與衛教,可降低疼痛、減少對日常生活的干擾,避免疼痛的慢性化。

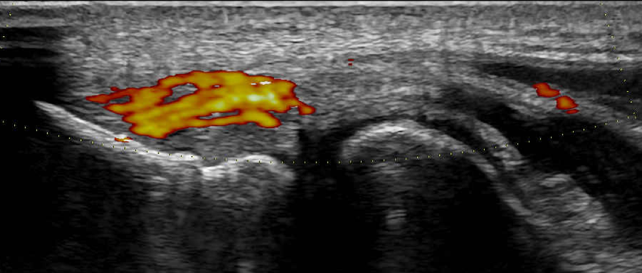

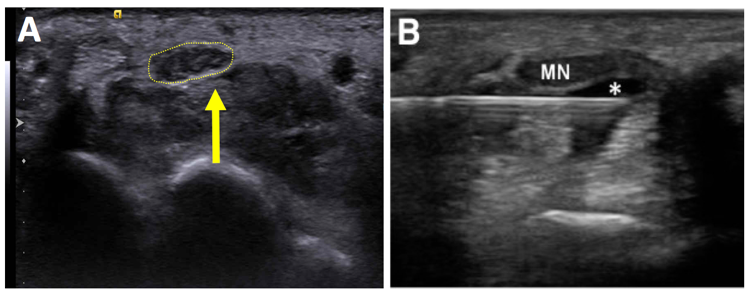

近幾年因超音波機器與技術的精進和普及,不僅協助骨關節、肌肉、軟組織損傷的精準診斷,更可在超音波影像下,給予適當注射或抽吸等治療方式,已被廣泛運用於復健醫療領域,是治療骨骼肌肉疼痛的利器。以下列出實際案例說明。 ▎一、手肘外側疼痛 ─ 網球肘 長期使用電腦、過度出力或運動後常見之網球肘(肘外側伸肌肌腱病變),臨床上可從位置診斷;但搭配超音波儀器檢測,更可精細診斷肌腱腫脹或發炎,嚴重者可能合併肌腱局部撕裂、橈側副韌帶損傷,或有壓迫周邊細微的皮神經等,此時可考慮搭配局部注射治療。 圖說:超音波影像下,可見手肘外側伸腕肌群的共同肌腱血流增加,意即組織發炎。

▎二、手腕刺痛 ─ 腕隧道症候群

正中神經在手腕處壓迫,症狀是手部前三指半區域麻、刺痛或感覺異常,最常在夜間或騎摩托車時麻到需要甩手,嚴重時甚至合併手部無力(如扭毛巾、拿筷子),常見於中年、女性、過度使用手部的工作者。除了神經傳導與肌電圖檢查外,超音波可協助診斷及治療,除了看到神經腫脹,也可檢查造成壓迫的原因,並在超音波導引下,讓藥物精準注射到神經旁,降低不適症狀。

圖說:超音波影像下,可見手肘外側伸腕肌群的共同肌腱血流增加,意即組織發炎。

▎二、手腕刺痛 ─ 腕隧道症候群

正中神經在手腕處壓迫,症狀是手部前三指半區域麻、刺痛或感覺異常,最常在夜間或騎摩托車時麻到需要甩手,嚴重時甚至合併手部無力(如扭毛巾、拿筷子),常見於中年、女性、過度使用手部的工作者。除了神經傳導與肌電圖檢查外,超音波可協助診斷及治療,除了看到神經腫脹,也可檢查造成壓迫的原因,並在超音波導引下,讓藥物精準注射到神經旁,降低不適症狀。

圖A箭頭之虛線區:超音波影像顯示患者正中神經腫脹。

圖B:針頭在超音波導引之下進行注射,避免傷及神經或附近肌腱。

▎三、痛不欲伸 ─ 肩部疼痛

超音波輔助診斷肩部病灶,如常見的肩夾擊症候群,影像上可能看到肩部滑囊增厚或發炎。急性肩部疼痛可能源於旋轉肌撕裂、急性滑囊炎或鈣化性肌腱炎之急性發作,甚至合併滑囊內急性積液,造成肩部腫脹不適,此時超音波影像可協助診斷,視情況抽出積液並給予適度的注射治療。五十肩(沾黏性肩關節囊炎),會造成慢性疼痛以及肩關節活動度下降;除了傳統藥物與復健治療,可視情況接受局部注射,降低肩關節內發炎、擴張肩關節活動度,改善疼痛。

▎四、坐立難安 ─ 下背痛

急性或慢性下背痛是患者求診的常見原因,多數下背痛可透過相對休息、藥物治療或復健儀器治療達到疼痛緩解,但不少疼痛可能來自於小面關節症候群,可能會有下背痛與下肢酸麻等症狀,經常與椎間盤突出產生的疼痛難以區分,或兩者同時發生;在超音波導引下,可給予患者精準之注射治療搭配部分神經阻斷,緩解疼痛。

骨骼肌肉與周邊神經疾患經過藥物與復健治療後,仍未完全緩解其症狀,可考慮以超音波協助診斷與介入治療。隨著超音波解析度的進步,病灶定位上更精確,甚至讓以往不易看到中小型神經組織的構造清晰成像。超音波檢查與導引注射可更詳細檢測骨骼肌肉與神經的疼痛原因,帶給患者更好的症狀改善。

圖A箭頭之虛線區:超音波影像顯示患者正中神經腫脹。

圖B:針頭在超音波導引之下進行注射,避免傷及神經或附近肌腱。

▎三、痛不欲伸 ─ 肩部疼痛

超音波輔助診斷肩部病灶,如常見的肩夾擊症候群,影像上可能看到肩部滑囊增厚或發炎。急性肩部疼痛可能源於旋轉肌撕裂、急性滑囊炎或鈣化性肌腱炎之急性發作,甚至合併滑囊內急性積液,造成肩部腫脹不適,此時超音波影像可協助診斷,視情況抽出積液並給予適度的注射治療。五十肩(沾黏性肩關節囊炎),會造成慢性疼痛以及肩關節活動度下降;除了傳統藥物與復健治療,可視情況接受局部注射,降低肩關節內發炎、擴張肩關節活動度,改善疼痛。

▎四、坐立難安 ─ 下背痛

急性或慢性下背痛是患者求診的常見原因,多數下背痛可透過相對休息、藥物治療或復健儀器治療達到疼痛緩解,但不少疼痛可能來自於小面關節症候群,可能會有下背痛與下肢酸麻等症狀,經常與椎間盤突出產生的疼痛難以區分,或兩者同時發生;在超音波導引下,可給予患者精準之注射治療搭配部分神經阻斷,緩解疼痛。

骨骼肌肉與周邊神經疾患經過藥物與復健治療後,仍未完全緩解其症狀,可考慮以超音波協助診斷與介入治療。隨著超音波解析度的進步,病灶定位上更精確,甚至讓以往不易看到中小型神經組織的構造清晰成像。超音波檢查與導引注射可更詳細檢測骨骼肌肉與神經的疼痛原因,帶給患者更好的症狀改善。

認識醫師 預約門診 -

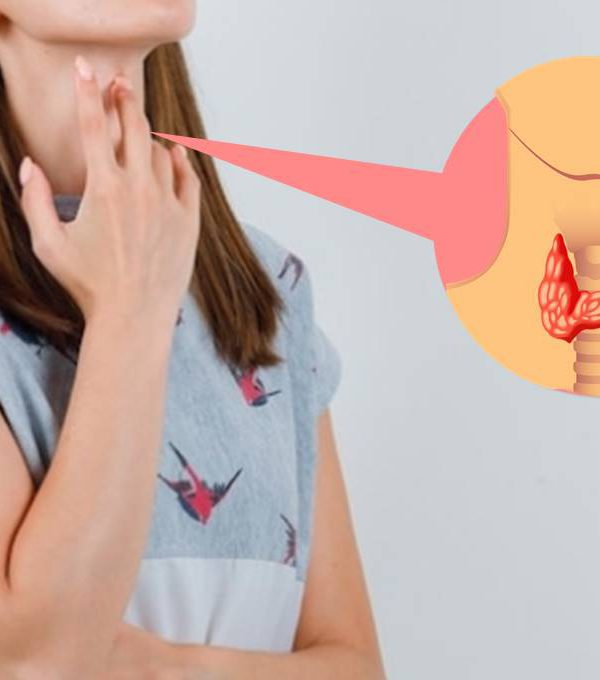

脖子腫大 ─「甲狀腺癌」的早期診斷與治療

新陳代謝科 郭志豪醫師根據國民健康署今年初公告的「108年癌症登記報告」,依據年齡標準化發生率,甲狀腺癌已成為國人第七大癌症,女性的第四大癌症。甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症,以女性為多,女性發生率是男性的三倍,高峯期是35~55歲,但各個年齡層皆可能發生。

甲狀腺癌越早發現,越容易治癒。台灣最近數十年來雖然發生率增加了數倍,但死亡率反而減少,主要是比較小的甲狀腺癌的診斷增加所致,小於2公分以下的甲狀腺癌約佔八成,死於甲狀腺癌患者每年少於200人(總死亡率小於千分之五)。 ▎甲狀腺癌的臨床症狀 在一般民眾中,經由醫師的觸診檢查,約十分之一的民眾有甲狀腺結節,其中以女性佔多數。大部分甲狀腺結節為良性腫瘤,甲狀腺癌佔甲狀腺腫瘤不到5%,所以若發現脖子腫大先不需太緊張。 甲狀腺癌患者的主訴,以「無症狀的頸部腫塊」最常見。其餘症狀包含:快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽及吞嚥困難,若有以上情況,應盡速就醫。此外,由於近年全身健康檢查的盛行,健檢中經由「甲狀腺超音波」發現的甲狀腺癌也日益增多。 ▎甲狀腺癌之分類 🔺乳突癌(Papillary Thyroid Carcinoma):是最常見的甲狀腺癌,佔甲狀腺癌的80%,通常腫瘤生長緩慢,但診斷時約30%病人已經有頸部淋巴結轉移。約30%的乳突癌為多發性(甲狀腺中有兩處以上的甲狀腺癌)。 🔺濾泡癌(Follicular Carcinoma):佔甲狀腺癌約15%,通常為單一顆,比較容易經由血液轉移到遠處的器官,淋巴結轉移的患者約佔10%。 🔺Hurthle細胞癌(Hurthle Cell Carcinoma):約佔甲狀腺癌的5%,其惡性度比乳突癌和濾泡癌稍高。 🔺髓質癌(Medullary Carcinoma):由濾泡旁的C細胞產生癌變致,佔甲狀腺癌的比例少於5%,部分病人有家族病史,惡性度較上述甲狀腺癌更高。 🔺未分化癌(Anaplastic Carcinoma):約佔1%,多發生於年長的老人,經常快速惡化、為預後極差的癌症。發現時,常常已無法做根除性的手術。對於化學藥物治療和放射線治療的效果也不好。 🔺淋巴癌(Thyroid Lymphoma):主要為非何杰金淋巴癌。 🔺轉移癌:轉移至甲狀腺的癌症,以肺癌最常見。 甲狀腺乳突癌和濾泡癌在所有的癌症中,算是預後非常好的癌症,一般而言大多數的病人都可以長期存活;第一到第三期的10年存活率約90~95%,第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90~95%,第三期的5年存活率約80%,第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率只有約5%。 ▎診斷方法 最常使用的診斷工具有:理學檢查、甲狀腺超音波檢查、甲狀腺超音波導引下細針穿刺細胞學檢查、甲狀腺核子醫學掃描、正子攝影、基因篩檢、癌症標記檢查。 其中「甲狀腺超音波導引下細針穿刺細胞學檢查」為最重要的工具,依不同的結果表示不同的甲狀腺癌可能性。若細胞學檢查顯示為甲狀腺癌,則手術後甲狀腺癌機率大於99%;若顯示細胞為非典型,則甲狀腺癌機率約40%;若顯示細胞為濾泡型腫瘤,則甲狀腺癌機率約20%。 甲狀腺癌細胞對於放射性同位素如碘131或鎝99m,攝影能力平均約為正常細胞的十分之一,可用來區別良性和惡性腫瘤,但準確率較差,因此漸漸被超音波及細針穿刺所取代,但在甲狀腺癌術後追蹤上仍扮演相當重要的角色。正子攝影則多用於懷疑甲狀腺癌遠端轉移的患者。 ▎治療方式

✅手術:手術是治療甲狀腺癌的最主要方式。手術後方可確立腫瘤的型態和病理診斷,並可作為後續治療的依據,包括:甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術。接受甲狀腺全切除的病患,必須終身服用甲狀腺素。

✅放射性碘(I-131)治療:利用甲狀腺癌細胞可以攝取碘的特性,以放射線來殺死甲狀腺癌細胞。一般安排在手術後4~12週施行,作為輔助性治療。

✅體外放射線治療:主要用來治療未分化癌,因為未分化癌對放射碘治療幾乎沒有反應。也可用來治療手術無法完全清除的甲狀腺乳突癌和濾泡癌的患者。

✅化學藥物治療:對甲狀腺癌的治療效果有限。

✅標靶治療。

甲狀腺癌,大多成長緩慢且不易轉移,接受良好且完整的治療非常重要。定期健康檢查或全身大範圍篩檢皆可早期發現結節。有家族史或相關疑似症狀時,做超音波檢查即可大致確認(該檢查不須特別準備或空腹)。當罹患甲狀腺癌時,經由積極的面對和治療,多數的病人都可以痊癒。

▎治療方式

✅手術:手術是治療甲狀腺癌的最主要方式。手術後方可確立腫瘤的型態和病理診斷,並可作為後續治療的依據,包括:甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術。接受甲狀腺全切除的病患,必須終身服用甲狀腺素。

✅放射性碘(I-131)治療:利用甲狀腺癌細胞可以攝取碘的特性,以放射線來殺死甲狀腺癌細胞。一般安排在手術後4~12週施行,作為輔助性治療。

✅體外放射線治療:主要用來治療未分化癌,因為未分化癌對放射碘治療幾乎沒有反應。也可用來治療手術無法完全清除的甲狀腺乳突癌和濾泡癌的患者。

✅化學藥物治療:對甲狀腺癌的治療效果有限。

✅標靶治療。

甲狀腺癌,大多成長緩慢且不易轉移,接受良好且完整的治療非常重要。定期健康檢查或全身大範圍篩檢皆可早期發現結節。有家族史或相關疑似症狀時,做超音波檢查即可大致確認(該檢查不須特別準備或空腹)。當罹患甲狀腺癌時,經由積極的面對和治療,多數的病人都可以痊癒。

認識醫師 -

高血壓性疾病 保健照顧不輕忽

家庭醫學科 劉彥伶醫師衛福部110年十大死因,高血壓性疾病由109年度第7名升至第6名,死亡人數增加17.6%,為年增長率最高。

高血壓通常沒有明顯症狀,許多患者因健康檢查或其他原因就醫時,才意外發現血壓異常。血壓長期升高可能會引起器官功能損害,像是腦中風、心血管疾病、眼睛視網膜病變、腎臟疾病,所以高血壓也被稱為隱形殺手。 ▎成因及高風險對象 高血壓的成因可分為「原發性」或「續發性」。原發性的成因仍不明確,可能與遺傳、環境、飲食等生活習慣有相關;而續發性高血壓定義為可辨識出原因的血壓升高,例如內分泌、腎病或血管疾病等引起,佔所有高血壓約5~10%。 除了高齡者,有慢性病(如:糖尿病和腎臟病)、家族遺傳和不良生活習慣也是高血壓的風險因子,例如:肥胖、抽菸酗酒、高鹽高油飲食、缺乏運動、長期壓力大等。 ▎血壓測量注意事項 量血壓前三十分鐘,請勿抽菸、勿攝取咖啡因或酒精,也勿憋尿,應平靜坐在背部有支撐的椅子,雙腳自然著地,手放置與心臟同高的平坦桌面,休息至少五分鐘再測量,並勿在測量血壓時說話。血壓計也應定期進行校正。 建議使用「居家血壓」而非診間血壓做為高血壓的診斷和分級,2022年的台灣高血壓指引指出,平均居家血壓≥130/80毫米汞柱即可診斷為高血壓。居家血壓量測採用「722原則」:「7」連續7天量血壓、「2」早晚各量一次(早上睡醒1小時內、早餐和服藥前;晚上睡前1小時內)、「2」每次量2遍以上,每次間隔1分鐘取平均。 ▎治療方式 生活型態調整非常重要,建議依「SABCDE」六原則,改變生活作息。包括: ① 限制鈉攝取(Sodium restriction) ② 限制酒精攝取(Alcohol limitation) ③ 體重控制(Body weight reduction) ④ 戒菸(Cigarette smoke cessation) ⑤ 飲食調整(Diet adaptation) ⑥ 運動(Exercise adoption) 高風險患者,血壓≥130/80毫米汞柱即可開始用藥。若您居家測量血壓仍經常過高,請至本院家庭醫學科門診做進一步檢查,並諮詢適合的治療。

認識醫師 -

下背痛 如何治療及預防?

復健科 徐伯誠主任 下背痛是疼痛求診的常見原因,但每個人對 「下背痛」是指哪個部位各有見解,其實只要發生在「肋骨以下,到臀部下緣皺摺的區域」皆為下背痛。據統計,約七成的人一生中至少經歷過一次下背痛;年長者一年內發生下背痛的機率甚至將近五成,可說是日常生活受限、甚至可能因此失能的原因。 ▎下背痛伴隨其他症狀需注意 與年輕人相比,長者多因身體構造或機能退化的病變造成,例如:椎孔狹窄、椎間盤退化、骨質疏鬆等,或其他內外科疾病所造成(如認知退化、精神科相關疾病、住院後或重大術後失能),且診間病患更多不只有下背痛,還有全身各處的疼痛!由於銀髮族下背痛的原因常常不是單一診斷或症狀,在問診過程中需要逐一評估與排除。 常見的下背痛診斷,包括肌筋膜疼痛症後群、脊椎關節退化、椎孔狹窄、脊椎滑脫、小面關節症候群、薦髂關節炎、神經根壓迫等。如果伴隨身體其他症狀,如:體重快速下降、無法大小便或是失禁、發燒、與疼痛無關的肌肉無力,可能與腫瘤、感染或壓迫神經有關,必須立刻處理。 ▎治療方式 下背痛治療方式通常依據疼痛時間來安排,急性期(一個月內)最常見為藥物止痛、復健、注射、相對休息(不要求完全臥床或靜態休息,日常生活能忍痛範圍內都可進行),另外避免久坐、久站,減少反覆性彎腰動作及過度身體旋轉,搬運物體之姿勢亦應調整適當,應先蹲下再搬等生活指引也很重要。 除了傳統利用徒手觸診後定位的激痛點注射之外,「超音波導引注射」也是近來愈來愈多人接受的治療。經醫師評估後,可以利用超音波機器精準定位,將藥劑打到受傷部位,達到止痛或促進組織修復之功能,可作為治療選項之一。 最後,當疼痛緩解後,適度運動仍是預防下背痛的重要方法。運動合併正確衛教知識可減少三分之一復發機會,運動種類並無特定,走路、騎車、太極拳、游泳皆可,但避免過度增加下背部負荷或容易造成脊椎傷害的運動,也建議從事全身性的運動,以達到心肺、神經、骨關節、軟組織與精神各方面的平衡。

認識醫師 -

一探究「鏡」揪病灶-支氣管鏡檢查

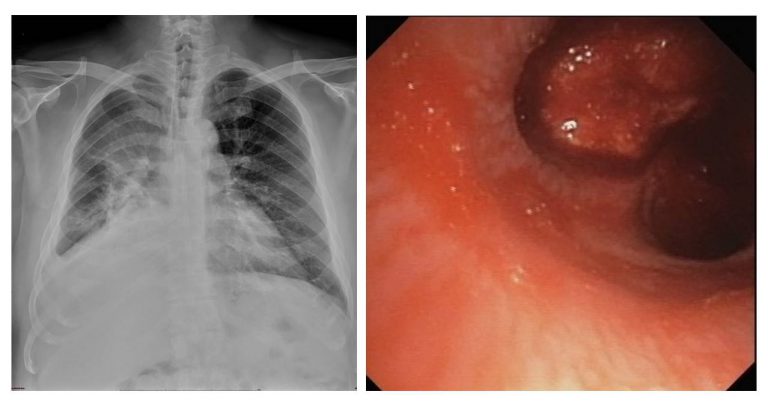

胸腔內科 林佑容醫師 55歲的王先生是公司的主管,有30年抽菸史。最近半年開始,他感覺食慾不振、體重少了5公斤,連走平路都氣喘吁吁,但因忙碌而未多留意。這兩個月開始咳嗽有濃痰,有時還有血絲,他因此到胸腔內科門診報到。經過胸部X光和電腦斷層檢查,右上肺葉有一個4公分的腫塊,看起來長到右側的主支氣管內,造成右上肺塌陷。醫師和王先生解釋病況後,建議他接受支氣管鏡切片。 左圖/右上腫瘤X光片:胸部X光顯示右側腫瘤造成右肺塌陷

右圖/右支氣管腫瘤,腫瘤幾乎完全阻塞右側主支氣管,並且有出血的情形

▎什麼是支氣管鏡?

支氣管鏡是一根直徑約0.5公分的軟管,檢查過程和胃鏡類似,在接受咽喉的局部麻醉後,管子從口腔或鼻腔依序進入聲帶、氣管、左右支氣管等,經由前端的光源鏡頭直接看到氣管內有無黏膜病變、腫塊、痰塊或異物。檢查約20~30分鐘,過程中使用氧氣,並監測心跳、血壓、血氧。若發現病灶,則可進一步進行切片、支氣管沖洗術等;若看到出血點也可使用藥物止血。

▎何時需接受支氣管鏡檢查?

當病患有不明原因的咳血、慢性咳嗽懷疑吸入異物、X光見到陰影時,即應考慮接受支氣管鏡檢查及切片。另外,不明原因肺炎或纖維化需查明病因時,可接受支氣管鏡沖洗術,將100至200 ml的生理鹽水沖入肺泡內再回收送檢驗。有些臥床氣切的病患因為自身不易清除痰液造成反覆肺炎,也可考慮使用支氣管鏡抽痰並送檢驗。

▎檢查前後須注意什麼?

檢查前需抽血檢驗凝血功能;如有服用抗血小板藥物或抗凝劑應停用數日。如有腎功能不全、氣喘、懷孕等狀況,應告知醫師。檢查前4~6小時需空腹。檢查後1~3天內可能會有血痰及發燒,通常會自行消退。如有較大量的咳血、高燒不止、胸悶痛、呼吸困難等狀況,需立即返診。

王先生和醫師及家人討論後,接受支氣管鏡檢查。在支氣管鏡鏡頭下,清楚見到一個腫瘤堵住右側主支氣管的通路,並有出血的情形,解釋了為什麼王先生這半年來感覺喘及咳血。醫師切片後替王先生止血,檢查順利結束,病理報告證實為非小細胞肺癌。現今肺癌治療選擇及成效皆較以往大幅進步,王先生也勇敢接受下一步的治療。

左圖/右上腫瘤X光片:胸部X光顯示右側腫瘤造成右肺塌陷

右圖/右支氣管腫瘤,腫瘤幾乎完全阻塞右側主支氣管,並且有出血的情形

▎什麼是支氣管鏡?

支氣管鏡是一根直徑約0.5公分的軟管,檢查過程和胃鏡類似,在接受咽喉的局部麻醉後,管子從口腔或鼻腔依序進入聲帶、氣管、左右支氣管等,經由前端的光源鏡頭直接看到氣管內有無黏膜病變、腫塊、痰塊或異物。檢查約20~30分鐘,過程中使用氧氣,並監測心跳、血壓、血氧。若發現病灶,則可進一步進行切片、支氣管沖洗術等;若看到出血點也可使用藥物止血。

▎何時需接受支氣管鏡檢查?

當病患有不明原因的咳血、慢性咳嗽懷疑吸入異物、X光見到陰影時,即應考慮接受支氣管鏡檢查及切片。另外,不明原因肺炎或纖維化需查明病因時,可接受支氣管鏡沖洗術,將100至200 ml的生理鹽水沖入肺泡內再回收送檢驗。有些臥床氣切的病患因為自身不易清除痰液造成反覆肺炎,也可考慮使用支氣管鏡抽痰並送檢驗。

▎檢查前後須注意什麼?

檢查前需抽血檢驗凝血功能;如有服用抗血小板藥物或抗凝劑應停用數日。如有腎功能不全、氣喘、懷孕等狀況,應告知醫師。檢查前4~6小時需空腹。檢查後1~3天內可能會有血痰及發燒,通常會自行消退。如有較大量的咳血、高燒不止、胸悶痛、呼吸困難等狀況,需立即返診。

王先生和醫師及家人討論後,接受支氣管鏡檢查。在支氣管鏡鏡頭下,清楚見到一個腫瘤堵住右側主支氣管的通路,並有出血的情形,解釋了為什麼王先生這半年來感覺喘及咳血。醫師切片後替王先生止血,檢查順利結束,病理報告證實為非小細胞肺癌。現今肺癌治療選擇及成效皆較以往大幅進步,王先生也勇敢接受下一步的治療。

認識醫師 預約門診 -

COVID-19確診後的運動建議

體適能中心 高祥傑組長編按:因應COVID-19確診人數攀升,本篇翻譯自「美國運動醫學會」運動指引文章並略作調整,期能幫助民眾擬定康復後的運動計畫。

確診COVID-19後,每個人的狀況都不同,有的無症狀,有的卻重症需住院治療。從被感染到康復,通常數天至一週內,症狀會好轉;但若病情長達好幾週甚至數月,並且有疲勞、腦霧(brain fog)、頭痛、呼吸短促、暈眩、情緒低落、焦慮等症狀,則稱為「長新冠症」(Long COVID),會影響到康復後的身體活動。相較於缺乏活動者,平時就有進行中等運動強度的人,免疫功能相對較好,規律的身體活動也有助於減少壓力及慢性疾病的風險。 ▎確診隔離期間怎麼動? 如果確診前7天沒有COVID-19症狀,建議運動計畫應該包含:有氧、肌力、平衡與伸展運動。運動內容的速度、距離、阻力,應降到確診前運動強度的25%;如果在降至25%運動強度的後7天還是沒有症狀,那麼建議可慢慢增加強度。千萬不要整天坐在電腦或電視前,可在家保持走動或做家事,比如:打掃、洗衣服、洗碗盤等,總之讓身體動起來! ▎康復後的運動建議 ✅播放音樂在家來回走動,或上下樓梯10~15分鐘,每天2~3次 ✅播放自己喜歡的歌跳舞 ✅看影片做運動 ✅在住家附近走路或慢跑 ✅騎腳踏車 ✅去當地的公園活動,多接觸大自然 如果平時就有跑步習慣,在長距離跑步前,可先嘗試「間歇跑走」,多組數的3分鐘走路後接1分鐘跑步;當體能進步,再慢慢增加跑步時間或減少組間休息時間,直到體能與肌力能應付長距離跑步。值得一提的是,回歸身體活動,除了動起來外,更要注意安全並保持好心情,讓身心正向的復原健康。 出處:American College of Sports Medicine.(2021).Returning to Physical Activity After COVID-19

認識永越體適能中心

© 2023 西園醫院 All Rights Reserved

版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。