健康新知

-

好乾好癢 ─ 眼睛乾眼症

眼科 陳泓橋主任 上班族看電腦又吹冷氣、低頭族隨時滑手機、近視族愛美戴隱形眼鏡,長時間下來,就容易眼睛乾澀、疲勞。眼睛乾癢是現代人常見症狀,加上空氣中的污染物,尤其懸浮微粒中的PM2.5,對眼睛健康也造成很大的威脅,使得乾眼症合併結膜炎的發病率提高;建議民眾對護眼的知識多熟悉,才能遠離疾病的威脅。 ▎淚液的組成及功用 在健康眼睛表面,淚液會形成一層平滑的清透淚膜,均勻分佈眼球表面,包括三層不同成分:油脂層、水液層、黏液層。 油脂層在最外側,主要防止淚水蒸發、潤滑眼瞼及眼球表面;中間水液層是淚水主要部分,占眼淚成分90%,提供角膜氧氣、殺菌及清除眼球表面的代謝物;最內側黏液層,幫助水液均勻散佈於眼睛表面。 ▎乾眼二大成因及症狀 一、淚膜不足:如乾燥症或風濕性關節炎全身性疾病、局部眼用藥物成分、全身性之抗組織胺、利尿劑、某些精神疾病藥物等,還有因荷爾蒙減少的更年期女性,都會使水液層的量不足,造成乾眼症。二、淚膜不穩定:眼瞼緣炎、老化、瞼板腺功能異常等,都會改變油脂層的量與質,使水液層蒸發太快,造成乾眼症。維生素A不足、Stevens-Johnson氏症候群、眼部類天瘡,慢性結膜炎如:砂眼、化學灼傷、燒燙傷、放射線傷害等,也會使黏液層量不足,導致水液層無法附著眼球,也會有乾眼症狀。 其他如:眼瞼缺損、內或外翻、閉合不全、結膜粘連、眼翼、角膜表面瘢痕,眨眼次數減少如:顏面神經麻痺、甲狀腺機能亢進、長期配戴隱形眼鏡、單純性角膜疱疹及雷射術後,也會妨礙水液在眼球上的分佈,形成乾眼症。 乾眼症或慢性結膜炎症狀,包括:(1)有異物、灼熱、刺痛感、眼睛乾澀癢。(2)疲倦、眼皮緊繃沉重。(3)分泌物黏稠或增加。(4)對外界刺激很敏感、怕風、畏光。(5)暫時性視力模糊。 特別的是,乾眼症也有「流眼油」症狀,因眼淚的分泌可分為「基礎」與「反射」兩種,基礎的分泌是整天都有,可使眼睛保持溼潤;而「反射」的分泌則是眼睛受到刺激,或有異物跑進眼睛時,才會分泌。因此眼睛乾燥及發炎時,反而會刺激淚腺流太多淚。更嚴重者眼睛會紅、腫、充血,角膜上皮破皮而有絲狀物黏附,長期傷害則會造成角結膜病變,並影響視力。 ▎診斷及治療 (眼科醫師可由臨床症狀和眼科檢查來診斷,包括淚液分泌測試、角膜結膜染色試驗、淚液層瓦解時間以及細隙燈檢查等。此外,免疫疾病相關之血液檢查或過敏原測試也有助於找出病因。乾眼症治療主要在症狀減輕,避免角膜傷害,維持眼球光滑清晰的表面。一般乾眼症可點人工淚液(有藥水、藥膏、凝膠等型式;另有不含防腐劑,戴隱形眼鏡時可點之產品),熱敷、按摩也有幫助。較嚴重乾眼症可增加點用人工淚液次數,戴擋風眼鏡及增加室內溼度可減少淚液蒸發,另外也可用淚小管栓塞減少淚液排除,增加淚液量。 找出造成乾眼的原因,如眼瞼炎、維他命A缺乏、結膜炎、結膜疤痕、過敏、自體免疫疾病等疾病,加以積極治療。有任何眼睛不適請找眼科醫師治療,千萬不要自行購買成藥長期點用。 預防乾眼症TIPS 1. 正常生活型態,睡眠充足、不熬夜。 2. 均衡飲食多蔬果,少吃油炸食物。 3. 讓眼睛充分適當休息、避免過度使用3C產品,注意眨眼次數。 4. 注意眼瞼及睫毛之清潔,用熱毛巾熱敷可以減輕疲勞並增加淚液分泌。 5. 戴隱形眼鏡時間不要過長,有不舒服應立即取下。

認識醫師 -

又痠又澀 ─ 談3C對眼睛的影響

眼科 高玲玉醫師

18世紀開啟了工業革命,機器取代人力,19世紀電力廣泛使用,20世紀第三次工業革命正方興未艾,資訊完全數位化,傳統工業更徹底自動化,無形中我們已身處人類史上規模最大、影響最深遠的工業革命浪潮;而這場革命還火熱的進行中。 這一代人,不只在工作場域、在學校、在家中、在個人口袋中或提袋中,3C產品絕對存在,而且已無法從生活中消失。3C產品已成為知識、資訊獲取的重要依賴;也成為娛樂工具,與他人交流,個人生活紀錄與作品呈現重要的媒介,完全無法被取代。 想想看,你今天花了多少時間使用手機與電腦呢?以個人為例,早晨靠著手機設定鬧鐘起床,之後查看氣象、氣溫決定出門的穿著,無所不有的APP,又體貼的提供生活一切需求;從火車、巴士時刻表,到演唱會、電影場次及購票,查看櫻花、秋楓的訊息,食譜及料理方法,預訂機票及旅館、餐廳與咖啡屋等名店的人氣排名,無一不依賴數位資訊。 旅行時,手機又發揮了導航的功能,路癡也可以化身成為導覽行家,當一天結束之後,還可查看今天步行了多遠,心肺功能強化了多少;3C電子產品已不分年齡,和我們產生了難分難捨的關係。偶有一天忘了攜帶手機,那一整天,就有如漂流荒島的魯賓遜,與外界幾乎完全隔絕。然而,無時無刻讓自己的眼睛近距離接觸科技產品,是否對於眼睛健康產生傷害,也成所有人的共同擔憂。 ▎疲勞乾澀、視力糢糊,眼睛提早老化病變 目前並無明顯證據顯示,使用數位產品會造成永久性的視覺傷害,但長時間使用確實會產生「數位性眼疲勞」。據統計顯示,每天使用2小時以上,有半數以上的人會出現不適症狀,如:眼睛疲勞、乾澀、眼睛癢、灼熱感、視力糢糊、複視、無法聚焦、頭痛,既便是年青族群,也難以倖免。 ▎肩頸痠痛、椎間盤突出,手部發炎也來報到 長時間低頭彎曲頸部,讓肩頸肌肉持續緊縮用力,不僅容易造成肌肉發炎疼痛,頸椎也因頭部重量造成壓力,增加頸椎椎間盤突出的風險。除了肩頸,在電腦前久坐或是過於放鬆的不良坐姿,也會讓腰部受到壓迫,造成下背痛,甚至是腰椎椎間盤突出。滑手機、過度使用手指、彎曲手肘,也容易引發狹窄性肌腱滑膜炎(媽媽手)或是腕隧道症候群,造成手腕疼痛、手指發麻。 ▎兒童視力惡化,恐造成高度近視 據調查,25%的孩童,每天使用3C產品超過3小時,長時間近距離使用眼睛,加上戶外活動時間的減少,與近視度數的增加是有關的。成長中的孩童,在戶外自然光下活動,有助於避免近視的形成及惡化。 生活中,電腦的使用已無法避免,但有些作法可以減少不適症狀的出現,如工作中經常休息,讓眼睛看向20公尺外的遠方,降低電腦上方來自天花板光源的亮度,以減少炫光,保持適當的眼睛與電腦的距離(50~60公分),舒適的座椅,保持良好的坐姿,配戴度數正確的眼鏡,加大螢幕字體,調整色澤及對比,並牢記著經常眨眼。重度使用者應定期檢查眼睛。 最後,日照有助於維持規律的生理時鐘及良好的睡眠,良好的睡眠才能減少眼睛的不舒服感,戶外的活動、運動都是必要的。 認識醫師 門診掛號 -

打敗近視 ─ 遠離惡視力

眼科 陳泓橋主任 台灣是全球近視率最高的地區之一。根據106年衛福部數據,小一學生的近視率1.8%,到小六激增至70.6%;高三生更高達87.2%,且高度近視比例在35.7%。這樣的趨勢令人擔憂,因為近視是不能恢復的。 ▎高度近視風險 兒童及青少年近視,一旦度數超過500度以上,即為高度近視。高度近視容易造成的疾病包括:白內障、青光眼、飛蚊症、視網膜剝離、終身視網膜剝離風險增加、黃斑部出血或退化等。研究指出,高達十分之一的高度近視者會因併發症而導致失明,嚴重影響健康及生活品質。 ▎控制近視治療方式 近視絕非單純的「戴眼鏡」就好,積極控制近視預防併發症,是需重視的課題。依據全球性國際近視機構(IMI)2021歸納一些控制近視的方法,透過兒童及青少年時期減緩近視的惡化。目前常見的四種治療方式如下: 1.長效散瞳眼藥水阿托平(Atropine):在控制近視效果相當不錯,各種濃度的藥水對近視控制都有益。醫師會依照近視控制效果或學童反應,再調整阿托平濃度,但因有刺痛、畏光與近距離調視困難等缺點,能夠堅持長期點用至18-20歲至眼晴生長穩定的學童並不多。阿托平眼藥有些缺點,包括畏光與近距離調視困難,若不能接受點藥副作用者,也可選擇其他控制近視方式。 2.角膜塑形術:夜戴型醫療專用隱形眼鏡是睡覺配戴的硬式隱形眼鏡,依據個人度數、角膜大小及曲率進行訂製,適用於不想配戴眼鏡的學童,透過角膜塑型片雕塑角膜形狀,矯正近視及散光,就能在白天無需戴眼鏡就擁有清晰視力。但須專業眼科醫師驗配,並定期回診檢查、更換鏡片及做好鏡片清潔保養,避免導致角膜破皮、潰瘍造成永久視力受損。 3.光學周邊離焦眼鏡鏡片:使用眼鏡鏡片控制近視最大優點為非侵入性,無年齡限制,可搭配散瞳劑及變色鏡片使用。 4.軟式多焦點隱形眼鏡:配戴無異物感,每日即棄形式省卻清洗程序,避免感染風險。不像戴眼鏡一樣造成鼻樑不適,運動時無需擔心眼鏡脫落。 目前有多種近視控制方法,各有優缺點,為了選擇每位學童最合適的方式,專業眼科醫師定期追蹤,處方驗配至關重要,以避免治療副作用及孩子走上高度近視的道路。

認識醫師 -

清晰視界 – 益眼食物這樣吃

營養科 賴美如營養師 現代人生活中離不開電腦、手機等3C產品,從早上醒來、出門工作至晚上回家,甚至入睡前,我們都跟它形影不離,長時間的使用容易造成眼睛疲勞老化。但除了讓眼睛適度休息之外,我們也可從「食物」著手,多攝取有益眼睛健康的營養素擺脫「惡視力」! ▎護眼5大營養素 ●類胡蘿蔔素:類胡蘿蔔素分為兩大類型:「胡蘿蔔素」與「葉黃素群」。胡蘿蔔素富含於胡蘿蔔和南瓜,可以經由人體轉換為維生素A , 是構成視網膜表面的感光物質維持正常視覺和夜間視力,若缺乏易有夜盲症的情況。葉黃素群常見有葉黃素、玉米黃素,兩者皆為視網膜黃斑部的重要成分,可以抑制自由基減少對感光細胞的傷害,但人體無法自行製造葉黃素,必須由飲食中攝取。深綠色蔬菜如菠菜、地瓜葉、綠花椰等是富含葉黃素及玉米黃素食物來源。 ●維生素B群:維生素B群可活化視神經的功能、舒緩眼睛充血的症狀。維生素B群大量存在於糙米、胚芽米、燕麥等全穀類食物,還有雞蛋、瘦肉、酵母、牛奶、豆類、及大多數的綠色蔬菜中。 ●維生素C:維生素C是強抗氧化劑,可避免視網膜受到過多的自由基傷害。另有研究指出攝取較多維生素C,罹患白內障風險較低。芭樂、奇異果、柑橘類等水果皆含豐富維生素C。 ●花青素:花青素是一種植物色素也是強抗氧化劑,存在於蔬果中,如藍莓、草莓、櫻桃、葡萄。可清除自由基,減輕自由基對水晶體及視網膜的傷害,也可促進血液循環,強化眼部新陳代謝,改善眼睛疲勞的現象。 魚油:主要成分為Omega-3脂肪酸,具抗發炎的功效,可保護視網膜神經細胞和改善因發炎引起的乾眼問題。深海魚如鮭魚、秋刀魚、鯖魚都是不錯的選擇。 -

眼底鏡與OCT在健診上的應用

眼科 陳泓橋主任 眼睛的構造宛如頂級相機,視網膜則是相機底片,由薄而多層的神經纖維和感光細胞組成。視網膜附著於眼球內壁上,和視神經及許多微血管構成眼底。光線從透光的角膜和水晶體穿過,聚焦視網膜上,視網膜負責感光,並經由視神經傳達到大腦產生視覺,因此視網膜也算是大腦延伸的構造。由於透光的眼球構造,眼底是全身唯一能使用眼底鏡直接觀察神經和微血管的地方(圖一)。大部分視網膜疾病不會造成疼痛,而且兩眼視覺可以互補,因此視網膜疾病經常被忽略,許多患者等到自覺視力惡化後才來求診,往往已太晚。因此建議平常應留心視力變化,定期做眼睛健檢,才能早期發現,早期治療。若有青光眼家族史、500度以上高度近視、飛蚊症、過度使用3C產品...等危險因子,更需要定期眼底檢查,保護眼睛。 ▎眼底檢查揭示多種全身性疾病 眼底檢查不僅可檢測眼部疾病,由於眼底內含豐富的血管組織,還可視為全身重要器官的縮影,因此很多全身性疾病都能透過眼底檢查發現問題。 有些病患因視力模糊,到眼科檢查才發現原來患有糖尿病或高血壓。因為高血壓引起的血管變化、動脈硬化,可直接在眼底血管看到相對應的變化,而糖尿病的視網膜病變則可看到黃斑部水腫、視網膜出血等(圖二)。根據文獻統計,病患被診斷為第二型糖尿病時,有兩成已出現視網膜病變。再者,由於視神經屬於中樞神經系統的一部分,視網膜更是大腦的延伸,有些腦部疾病也會在眼底的變化顯現出來。

(圖一) 眼底攝影可讓醫師觀察到視網膜、視神經、和許多微血管

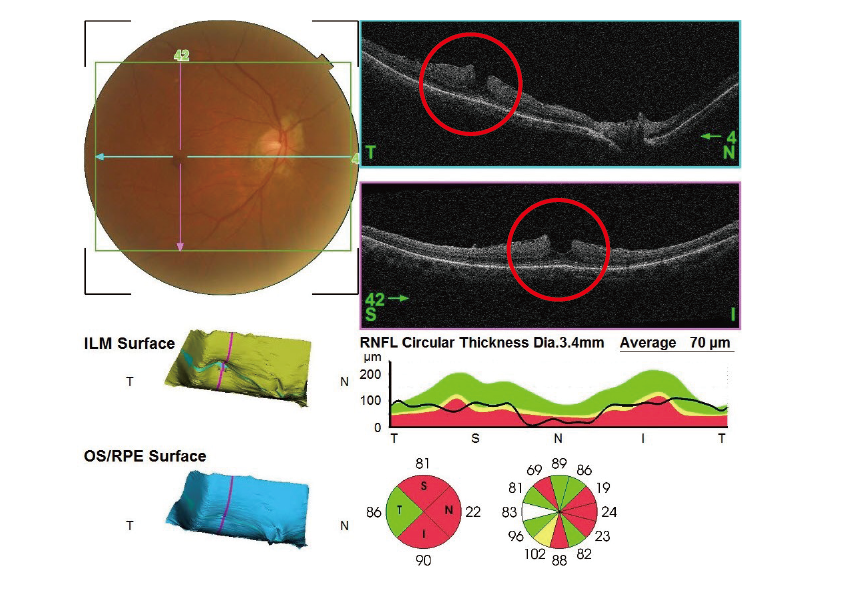

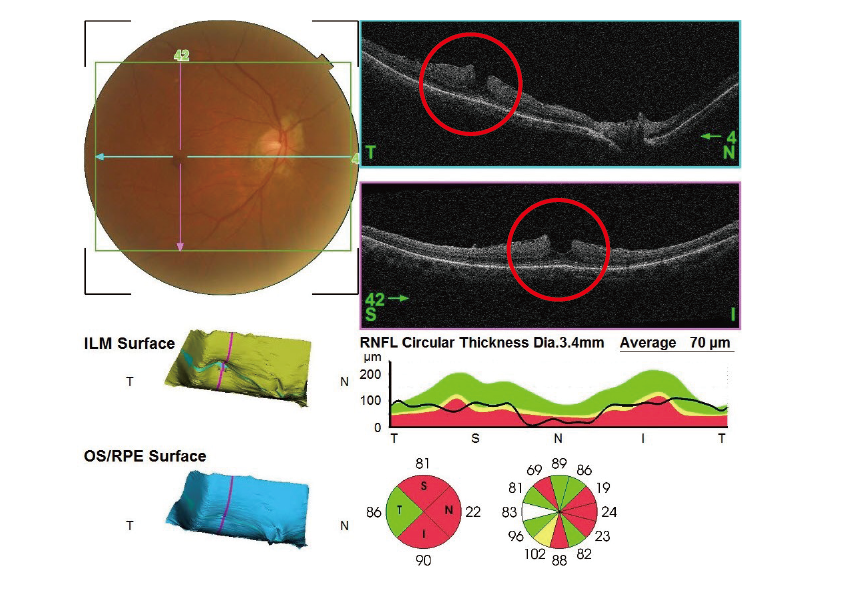

▎眼科光學同調斷層掃描(Optical Coherence Tomography; OCT) 就如電腦斷層及磁振造影的發展對臨床醫學帶來的便利與革新,OCT檢查發展出來後,能看出視網膜下的病灶,清楚的掌握視網膜各層病變。對於較細微的黃斑部病變,OCT提供肉眼看不到的橫斷切面影像,也能計算出以往以肉眼無法評估的視網膜厚度,提供眼科醫師更精準的診斷與治療。另外,青光眼患者被發現時已有視野缺損,視神經已壞,近期研究發現,眼壓高時,即使視野並無任何缺損,視網膜組織細胞就有變薄的跡象,因此OCT檢查能發揮早期診斷、早期治療的優勢,保留更多的視覺功能。 ▎各年齡層都需要做眼底檢查 很多民眾都知道要做全身性的健康檢查,但大多忽略眼睛健康檢查的重要,尤其,在現今用眼過度的時代,手機及3C產品的殘害下,不只讓近視持續加深,黃斑部病變、青光眼及飛蚊症...等病變發生率也持續攀升。對於三高風險族群應定期眼底檢查,以保護眼睛,早期發現全身疾病併發症,降低風險。

(圖二) 糖尿病視網膜病變

(圖三)經OCT斷層掃描,發現右眼黃斑部裂孔、疑似青光眼情形

認識醫師 -

保暖做運動 天冷不怕凍

體適能中心 高祥傑組長 天冷容易讓心血管收縮、血壓上升,血壓短時間內舒張、收縮,收縮時血管如有堵塞現象,較容易引發心肌梗塞、缺血性中風的憾事。另外身體軟組織在低溫下,肌腱、韌帶及肌肉也較緊繃,在此狀態下運動,容易造成運動傷害和影響運動表現。 在天冷運動,須注意「體感」與「產熱」兩面向,做好保暖及暖身仍可安全運動。首先,運動時冷熱交替,外出穿搭著實不易,因此冬天運動建議洋蔥式穿搭,最內層穿排汗衣或運動背心,中間可套一件長袖,外層套上一件防風外套,下著長褲或緊身褲都可。穿脫之際要注意身體散熱,並不是包的愈緊愈好。 暖身部份,過去傳統暖身都是以靜態伸展為主,靜態伸展指的是肌肉拉長狀態下維持一段時間,這樣的方式有放鬆肌肉及增加關節角度的效果,但有研究實證指出,靜態伸展後會影響運動時的力量表現,以及敏捷與速度都會下降,這樣的論證是可以理解的,簡單來說運動是要讓肌肉收縮完成動作,如果放鬆後再徵召肌肉與神經,這樣的途徑效率的確不佳。因此靜態伸展應於運動後進行,有緩解痠痛,增加副交感神經活動,讓整個身體舒緩安定。 不論健身或競技運動,目前推崇的暖身方式以動態伸展為主,動態伸展的優點是能漸進提升體溫增加血流,並且提升呼吸與心跳率,喚醒即將運動的主要肌群達到暖身效果。大多的動態伸展下肢動作會以跨步、墊步為主,同時外加上肢與軀幹連續活動,在連續動作過程中,活動角度由小而大,調整呼吸與節奏。 建議活動時間至少10分鐘以上,天氣愈冷時間應拉愈長,直到身體微微出汗便是完成暖身。以下為您介紹10個動態暖身動作,天冷運動前別忘跟著做做看! 10個動態暖身動作示範 參考資料: 1. ACSM基礎肌力與體能訓練/Nicholas Ratamess原著;林嘉志等編譯(2014) 2. Journal of Strength and Conditioning Research 24(1):p 140-148, January 2010.

認識體適能中心 -

濕冷潮濕 ─ 膝關節痠痛來報到

骨科 蘇恕賢醫師 膝痛問題困擾著不少人,對日常生活有很大的影響,有些人在行走、上下階梯就痛,甚至起立、蹲下、睡覺翻身都疼痛不適,尤其每逢下雨濕氣較重時,膝蓋就會拉警報不舒服,容易有酸軟乏力、疼痛的感覺。 ▎膝痛原因及風險 沒有好的膝關節,就沒有好的生活品質,其實,造成膝痛原因有很多,例如:扭傷或拉傷、半月板或軟骨受損、骨關節炎、類風溼性關節炎、肌腱炎、滑囊炎、膝關節積血、脛骨粗隆炎、痛風、感染性關節炎等。除了受傷因素外,最常見的因素是骨關節炎及肌腱炎居多。 常見風險因素,包括:體重過重、肌肉缺乏彈性或強度、過度或不當使用、舊傷等。而膝關節是身體活動度最大的一個部位,負擔的重量不小,與從事的活動有關,躺下時膝蓋沒有負重,站立和行走,膝蓋負重是體重的1~2倍,上下坡或上下階梯膝蓋負重是體重的3~4倍,跑步膝蓋負重是體重的4倍,打球和帶球上籃時膝蓋負重是體重的6倍,而蹲和跪最傷膝蓋,負重是體重的8倍之多。 ▎膝痛治療 膝痛若是由退化性關節炎、骨折等而引起,可透過照X光觀察膝蓋是否有任何異樣。如果膝蓋發炎腫大,液體存在於膝蓋中,可使用針筒從膝關節處抽取組織液,治療同時進行檢查。運動、復健或藥物治療也可幫助治療膝痛。對於膝痛嚴重的患者,使用藥物也無法舒緩痛楚時,甚至是膝蓋內軟組織已完全磨掉,便可考慮進行手術治療膝痛所帶來的不適。 症狀在還沒嚴重到需要手術治療前,可於關節注射玻尿酸、類固醇、血小板生長因子(PRP)輔助治療。同時配合運動訓練膝關節活動度,強化股四頭肌,增進膝關節健康及減緩疼痛。另外配合日常居家時,使用熱敷、伸展運動,使肌腱炎、韌帶炎恢復正常,並回復彈性。 ▎保健方式 此外減輕體重、使用手杖、助行器,也可減輕膝關節的負擔,尤其登山運動時使用登山杖,可以避免跌倒外,也減輕膝關節負擔,預防膝部疼痛。

認識醫師 -

癢不可擋 ─ 冬季癢護理指南

皮膚科 王敦正醫師 冬季癢亦稱為缺脂性皮膚炎(asteatotic dermatitis),或稱為老年性濕疹(senile eczema)。主要原因是冬天空氣濕度較低,會帶走皮膚角質層中的水分,當角質層含水量低於20%,就容易有發癢現象。此外,隨著老化組織細胞再生能力與修復能力萎縮衰退,分泌的脂質也會減少,隨之阻隔保水能力也降低,角質的水分流失會更快。所以,年紀越大,發生冬季癢的機會就越高。加上天寒地凍,免不了多洗熱水,更會加重皮膚保護層的傷害與發炎程度。其次,部分藥物,例如:利尿劑、口服A酸、部分抗癌藥物等等,也會造成皮膚乾燥。 ▎冬季乾癢常見症狀 人皮膚患部會有乾躁、脫屑、抓痕、龜裂症狀,尤其是在小腿前側、腹部腰側、手臂外側等部位。處理不當容易伴隨細菌感染,不可不慎。 ▎預防及治療 1.如有明顯皮膚搔癢症狀:可尋求醫療協助。醫師會依照患病部位及皮膚發炎程度開立適合的外用與內服藥物。外用藥物一般可以合併保濕乳液產品使用,藥膏與保濕產品何者先擦不會影響效果。 2.冬天洗澡:以簡單、快速、水溫避免過高,蓮蓬頭水柱調整為柔和模式。洗澡後,肌膚的多餘水分應輕輕壓乾而非傳統擦乾的方式來處理,並立即塗上一些保濕乳液,改善皮膚乾燥,減少水份蒸散。建議持續規律的使用乳液比所含的成分來的重要。 3.沐浴產品:宜選擇中性、質地溫和的清潔用品,無須全身塗抹,僅使用在四肢彎曲部位或是皮膚皺褶處就可以。 4.衣物材質:以棉質為主。避免毛料及質地粗糙衣物,且穿著寬鬆為宜。 5.室內濕度:可適當提高,使用電熱器時,可配合加濕裝置。 6.適度運動並注意水分補充:可促進血液循環與新陳代謝。 7.生活習慣:一手或二手菸、酗酒、熬夜、壓力等,也易造成肌膚傷害,所以避免菸酒,且保持充足的睡眠。 8. 戶外活動:冬天依舊有可觀的紫外線,戶外活動時,仍應採取適當的遮蔽防曬措施,除了可以美白防皺之外,也能有效改善冬季乾癢。 民眾如果有皮膚相關問題,歡迎諮詢皮膚科門診。

-

打敗近視 ─ 遠離惡視力

眼科 陳泓橋主任 台灣是全球近視率最高的地區之一。根據106年衛福部數據,小一學生的近視率1.8%,到小六激增至70.6%;高三生更高達87.2%,且高度近視比例在35.7%。這樣的趨勢令人擔憂,因為近視是不能恢復的。 ▎高度近視風險 兒童及青少年近視,一旦度數超過500度以上,即為高度近視。高度近視容易造成的疾病包括:白內障、青光眼、飛蚊症、視網膜剝離、終身視網膜剝離風險增加、黃斑部出血或退化等。研究指出,高達十分之一的高度近視者會因併發症而導致失明,嚴重影響健康及生活品質。 ▎控制近視治療方式 近視絕非單純的「戴眼鏡」就好,積極控制近視預防併發症,是需重視的課題。依據全球性國際近視機構(IMI)2021歸納一些控制近視的方法,透過兒童及青少年時期減緩近視的惡化。目前常見的四種治療方式如下: 1.長效散瞳眼藥水阿托平(Atropine):在控制近視效果相當不錯,各種濃度的藥水對近視控制都有益。醫師會依照近視控制效果或學童反應,再調整阿托平濃度,但因有刺痛、畏光與近距離調視困難等缺點,能夠堅持長期點用至18-20歲至眼晴生長穩定的學童並不多。阿托平眼藥有些缺點,包括畏光與近距離調視困難,若不能接受點藥副作用者,也可選擇其他控制近視方式。 2.角膜塑形術:夜戴型醫療專用隱形眼鏡是睡覺配戴的硬式隱形眼鏡,依據個人度數、角膜大小及曲率進行訂製,適用於不想配戴眼鏡的學童,透過角膜塑型片雕塑角膜形狀,矯正近視及散光,就能在白天無需戴眼鏡就擁有清晰視力。但須專業眼科醫師驗配,並定期回診檢查、更換鏡片及做好鏡片清潔保養,避免導致角膜破皮、潰瘍造成永久視力受損。 3.光學周邊離焦眼鏡鏡片:使用眼鏡鏡片控制近視最大優點為非侵入性,無年齡限制,可搭配散瞳劑及變色鏡片使用。 4.軟式多焦點隱形眼鏡:配戴無異物感,每日即棄形式省卻清洗程序,避免感染風險。不像戴眼鏡一樣造成鼻樑不適,運動時無需擔心眼鏡脫落。 目前有多種近視控制方法,各有優缺點,為了選擇每位學童最合適的方式,專業眼科醫師定期追蹤,處方驗配至關重要,以避免治療副作用及孩子走上高度近視的道路。

認識醫師 -

清晰視界 – 益眼食物這樣吃

營養科 賴美如營養師 現代人生活中離不開電腦、手機等3C產品,從早上醒來、出門工作至晚上回家,甚至入睡前,我們都跟它形影不離,長時間的使用容易造成眼睛疲勞老化。但除了讓眼睛適度休息之外,我們也可從「食物」著手,多攝取有益眼睛健康的營養素擺脫「惡視力」! ▎護眼5大營養素 ●類胡蘿蔔素:類胡蘿蔔素分為兩大類型:「胡蘿蔔素」與「葉黃素群」。胡蘿蔔素富含於胡蘿蔔和南瓜,可以經由人體轉換為維生素A , 是構成視網膜表面的感光物質維持正常視覺和夜間視力,若缺乏易有夜盲症的情況。葉黃素群常見有葉黃素、玉米黃素,兩者皆為視網膜黃斑部的重要成分,可以抑制自由基減少對感光細胞的傷害,但人體無法自行製造葉黃素,必須由飲食中攝取。深綠色蔬菜如菠菜、地瓜葉、綠花椰等是富含葉黃素及玉米黃素食物來源。 ●維生素B群:維生素B群可活化視神經的功能、舒緩眼睛充血的症狀。維生素B群大量存在於糙米、胚芽米、燕麥等全穀類食物,還有雞蛋、瘦肉、酵母、牛奶、豆類、及大多數的綠色蔬菜中。 ●維生素C:維生素C是強抗氧化劑,可避免視網膜受到過多的自由基傷害。另有研究指出攝取較多維生素C,罹患白內障風險較低。芭樂、奇異果、柑橘類等水果皆含豐富維生素C。 ●花青素:花青素是一種植物色素也是強抗氧化劑,存在於蔬果中,如藍莓、草莓、櫻桃、葡萄。可清除自由基,減輕自由基對水晶體及視網膜的傷害,也可促進血液循環,強化眼部新陳代謝,改善眼睛疲勞的現象。 魚油:主要成分為Omega-3脂肪酸,具抗發炎的功效,可保護視網膜神經細胞和改善因發炎引起的乾眼問題。深海魚如鮭魚、秋刀魚、鯖魚都是不錯的選擇。 -

眼底鏡與OCT在健診上的應用

眼科 陳泓橋主任 眼睛的構造宛如頂級相機,視網膜則是相機底片,由薄而多層的神經纖維和感光細胞組成。視網膜附著於眼球內壁上,和視神經及許多微血管構成眼底。光線從透光的角膜和水晶體穿過,聚焦視網膜上,視網膜負責感光,並經由視神經傳達到大腦產生視覺,因此視網膜也算是大腦延伸的構造。由於透光的眼球構造,眼底是全身唯一能使用眼底鏡直接觀察神經和微血管的地方(圖一)。大部分視網膜疾病不會造成疼痛,而且兩眼視覺可以互補,因此視網膜疾病經常被忽略,許多患者等到自覺視力惡化後才來求診,往往已太晚。因此建議平常應留心視力變化,定期做眼睛健檢,才能早期發現,早期治療。若有青光眼家族史、500度以上高度近視、飛蚊症、過度使用3C產品...等危險因子,更需要定期眼底檢查,保護眼睛。 ▎眼底檢查揭示多種全身性疾病 眼底檢查不僅可檢測眼部疾病,由於眼底內含豐富的血管組織,還可視為全身重要器官的縮影,因此很多全身性疾病都能透過眼底檢查發現問題。 有些病患因視力模糊,到眼科檢查才發現原來患有糖尿病或高血壓。因為高血壓引起的血管變化、動脈硬化,可直接在眼底血管看到相對應的變化,而糖尿病的視網膜病變則可看到黃斑部水腫、視網膜出血等(圖二)。根據文獻統計,病患被診斷為第二型糖尿病時,有兩成已出現視網膜病變。再者,由於視神經屬於中樞神經系統的一部分,視網膜更是大腦的延伸,有些腦部疾病也會在眼底的變化顯現出來。

(圖一) 眼底攝影可讓醫師觀察到視網膜、視神經、和許多微血管

▎眼科光學同調斷層掃描(Optical Coherence Tomography; OCT) 就如電腦斷層及磁振造影的發展對臨床醫學帶來的便利與革新,OCT檢查發展出來後,能看出視網膜下的病灶,清楚的掌握視網膜各層病變。對於較細微的黃斑部病變,OCT提供肉眼看不到的橫斷切面影像,也能計算出以往以肉眼無法評估的視網膜厚度,提供眼科醫師更精準的診斷與治療。另外,青光眼患者被發現時已有視野缺損,視神經已壞,近期研究發現,眼壓高時,即使視野並無任何缺損,視網膜組織細胞就有變薄的跡象,因此OCT檢查能發揮早期診斷、早期治療的優勢,保留更多的視覺功能。 ▎各年齡層都需要做眼底檢查 很多民眾都知道要做全身性的健康檢查,但大多忽略眼睛健康檢查的重要,尤其,在現今用眼過度的時代,手機及3C產品的殘害下,不只讓近視持續加深,黃斑部病變、青光眼及飛蚊症...等病變發生率也持續攀升。對於三高風險族群應定期眼底檢查,以保護眼睛,早期發現全身疾病併發症,降低風險。

(圖二) 糖尿病視網膜病變

(圖三)經OCT斷層掃描,發現右眼黃斑部裂孔、疑似青光眼情形

認識醫師 -

保暖做運動 天冷不怕凍

體適能中心 高祥傑組長 天冷容易讓心血管收縮、血壓上升,血壓短時間內舒張、收縮,收縮時血管如有堵塞現象,較容易引發心肌梗塞、缺血性中風的憾事。另外身體軟組織在低溫下,肌腱、韌帶及肌肉也較緊繃,在此狀態下運動,容易造成運動傷害和影響運動表現。 在天冷運動,須注意「體感」與「產熱」兩面向,做好保暖及暖身仍可安全運動。首先,運動時冷熱交替,外出穿搭著實不易,因此冬天運動建議洋蔥式穿搭,最內層穿排汗衣或運動背心,中間可套一件長袖,外層套上一件防風外套,下著長褲或緊身褲都可。穿脫之際要注意身體散熱,並不是包的愈緊愈好。 暖身部份,過去傳統暖身都是以靜態伸展為主,靜態伸展指的是肌肉拉長狀態下維持一段時間,這樣的方式有放鬆肌肉及增加關節角度的效果,但有研究實證指出,靜態伸展後會影響運動時的力量表現,以及敏捷與速度都會下降,這樣的論證是可以理解的,簡單來說運動是要讓肌肉收縮完成動作,如果放鬆後再徵召肌肉與神經,這樣的途徑效率的確不佳。因此靜態伸展應於運動後進行,有緩解痠痛,增加副交感神經活動,讓整個身體舒緩安定。 不論健身或競技運動,目前推崇的暖身方式以動態伸展為主,動態伸展的優點是能漸進提升體溫增加血流,並且提升呼吸與心跳率,喚醒即將運動的主要肌群達到暖身效果。大多的動態伸展下肢動作會以跨步、墊步為主,同時外加上肢與軀幹連續活動,在連續動作過程中,活動角度由小而大,調整呼吸與節奏。 建議活動時間至少10分鐘以上,天氣愈冷時間應拉愈長,直到身體微微出汗便是完成暖身。以下為您介紹10個動態暖身動作,天冷運動前別忘跟著做做看! 10個動態暖身動作示範 參考資料: 1. ACSM基礎肌力與體能訓練/Nicholas Ratamess原著;林嘉志等編譯(2014) 2. Journal of Strength and Conditioning Research 24(1):p 140-148, January 2010.

認識體適能中心 -

濕冷潮濕 ─ 膝關節痠痛來報到

骨科 蘇恕賢醫師 膝痛問題困擾著不少人,對日常生活有很大的影響,有些人在行走、上下階梯就痛,甚至起立、蹲下、睡覺翻身都疼痛不適,尤其每逢下雨濕氣較重時,膝蓋就會拉警報不舒服,容易有酸軟乏力、疼痛的感覺。 ▎膝痛原因及風險 沒有好的膝關節,就沒有好的生活品質,其實,造成膝痛原因有很多,例如:扭傷或拉傷、半月板或軟骨受損、骨關節炎、類風溼性關節炎、肌腱炎、滑囊炎、膝關節積血、脛骨粗隆炎、痛風、感染性關節炎等。除了受傷因素外,最常見的因素是骨關節炎及肌腱炎居多。 常見風險因素,包括:體重過重、肌肉缺乏彈性或強度、過度或不當使用、舊傷等。而膝關節是身體活動度最大的一個部位,負擔的重量不小,與從事的活動有關,躺下時膝蓋沒有負重,站立和行走,膝蓋負重是體重的1~2倍,上下坡或上下階梯膝蓋負重是體重的3~4倍,跑步膝蓋負重是體重的4倍,打球和帶球上籃時膝蓋負重是體重的6倍,而蹲和跪最傷膝蓋,負重是體重的8倍之多。 ▎膝痛治療 膝痛若是由退化性關節炎、骨折等而引起,可透過照X光觀察膝蓋是否有任何異樣。如果膝蓋發炎腫大,液體存在於膝蓋中,可使用針筒從膝關節處抽取組織液,治療同時進行檢查。運動、復健或藥物治療也可幫助治療膝痛。對於膝痛嚴重的患者,使用藥物也無法舒緩痛楚時,甚至是膝蓋內軟組織已完全磨掉,便可考慮進行手術治療膝痛所帶來的不適。 症狀在還沒嚴重到需要手術治療前,可於關節注射玻尿酸、類固醇、血小板生長因子(PRP)輔助治療。同時配合運動訓練膝關節活動度,強化股四頭肌,增進膝關節健康及減緩疼痛。另外配合日常居家時,使用熱敷、伸展運動,使肌腱炎、韌帶炎恢復正常,並回復彈性。 ▎保健方式 此外減輕體重、使用手杖、助行器,也可減輕膝關節的負擔,尤其登山運動時使用登山杖,可以避免跌倒外,也減輕膝關節負擔,預防膝部疼痛。

認識醫師 -

癢不可擋 ─ 冬季癢護理指南

皮膚科 王敦正醫師 冬季癢亦稱為缺脂性皮膚炎(asteatotic dermatitis),或稱為老年性濕疹(senile eczema)。主要原因是冬天空氣濕度較低,會帶走皮膚角質層中的水分,當角質層含水量低於20%,就容易有發癢現象。此外,隨著老化組織細胞再生能力與修復能力萎縮衰退,分泌的脂質也會減少,隨之阻隔保水能力也降低,角質的水分流失會更快。所以,年紀越大,發生冬季癢的機會就越高。加上天寒地凍,免不了多洗熱水,更會加重皮膚保護層的傷害與發炎程度。其次,部分藥物,例如:利尿劑、口服A酸、部分抗癌藥物等等,也會造成皮膚乾燥。 ▎冬季乾癢常見症狀 人皮膚患部會有乾躁、脫屑、抓痕、龜裂症狀,尤其是在小腿前側、腹部腰側、手臂外側等部位。處理不當容易伴隨細菌感染,不可不慎。 ▎預防及治療 1.如有明顯皮膚搔癢症狀:可尋求醫療協助。醫師會依照患病部位及皮膚發炎程度開立適合的外用與內服藥物。外用藥物一般可以合併保濕乳液產品使用,藥膏與保濕產品何者先擦不會影響效果。 2.冬天洗澡:以簡單、快速、水溫避免過高,蓮蓬頭水柱調整為柔和模式。洗澡後,肌膚的多餘水分應輕輕壓乾而非傳統擦乾的方式來處理,並立即塗上一些保濕乳液,改善皮膚乾燥,減少水份蒸散。建議持續規律的使用乳液比所含的成分來的重要。 3.沐浴產品:宜選擇中性、質地溫和的清潔用品,無須全身塗抹,僅使用在四肢彎曲部位或是皮膚皺褶處就可以。 4.衣物材質:以棉質為主。避免毛料及質地粗糙衣物,且穿著寬鬆為宜。 5.室內濕度:可適當提高,使用電熱器時,可配合加濕裝置。 6.適度運動並注意水分補充:可促進血液循環與新陳代謝。 7.生活習慣:一手或二手菸、酗酒、熬夜、壓力等,也易造成肌膚傷害,所以避免菸酒,且保持充足的睡眠。 8. 戶外活動:冬天依舊有可觀的紫外線,戶外活動時,仍應採取適當的遮蔽防曬措施,除了可以美白防皺之外,也能有效改善冬季乾癢。 民眾如果有皮膚相關問題,歡迎諮詢皮膚科門診。 -

嘴歪眼斜 ─ 顏面神經麻痺是中風嗎?

神經內科 謝向堯醫生 36歲周小姐說,昨天突然右耳有點疼痛,連頸部都酸痛;隔天早上起床後便覺得臉怪怪的,早餐喝豆漿時沒辦法含吸管,而且嘴角似乎有點歪、豆漿會從右邊漏出來。此外,上班打電腦時,眼睛也覺得乾澀,她擔心自己是不是中風了?趕緊到神經內科門診來求診。 我在評估她外觀時,耳朵周圍無見到任何病灶,不過較明顯症狀是右臉歪斜、眼睛閉不緊,但並沒發現肢體無力或平衡感不好的典型腦中風症狀。詢問病史後,她表示自己沒有感冒症狀,只不過這兩天工作量大,有熬夜。臨床診斷為顏面神經麻痺,俗稱「貝爾氏麻痺(Bell’s Palsy)」,通常是熬夜或合併病毒感染引起。 ▎症狀及高風險族群 顏面神經麻痺,一般認為是急性的神經發炎,公認是病毒感染引起。但病毒成千上萬,無法靠抽血驗證是哪種病毒,純粹是靠經驗判斷。只有一類病毒,疱疹病毒類(像水痘、或帶狀疱疹病毒),可能在造成顏面神經麻痺後幾天,於不舒服的耳朵或臉部出現水泡,那時我們就較能確定是疱疹病毒感染導致的顏面神經麻痺,叫「雷氏症候群Ramsay-Hunt Syndrome」。 出現的症狀,基本如上面所述,集中在顏面單側:患側的眼睛閉合困難、嘴歪眼斜、眼睛乾燥或一直流淚、自覺耳朵或肩頸疼痛;有的人甚至聽聲音會變大聲、單側味覺喪失(舔食物覺得較沒味道)等,這種叫做周邊型顏面神經麻痺,一般跟腦部沒關係,就是單純顏面神經受損;但是如果患者年紀較大,或具備三高(高血壓、高血脂、高血糖)等高危險群,就得另外注意是否有腦中風跡象,而且是較嚴重的腦幹中風。 ▎治療方式與注意事項 好發於季節交替之際,尤其溫差變化較大的日子;此外,若個人身體狀況較差(例如:最近剛生病、熬夜、營養不良)也相對容易發病。確定為顏面神經麻痺診斷後,基本上無特效藥,只能給短天數的類固醇來減少神經的損傷、合併維他命B來保養神經。假使發病數天後,證實為疱疹病毒感染導致的顏面神經麻痺,得另外加上抗疱疹病毒的藥物。 患者期待嘴歪眼斜能早日恢復,最重要的是自己每天積極做顏面表情訓練,勤勞的做,自然會進步。另外可以請復健科醫師安排顏面神經的復健,以及找合格中醫師安排針灸。這幾種方法並不衝突。在我自己的案例上,往往能得到不錯的效果,切記不要聽信秘方亂塗藥! 每個人遇到突發的嘴歪眼斜,都會很焦慮。但此疾病進程因人而異,急不得。我多向患者說明,需要1-3個月觀察,所以會建議逐月回診評估進步情形。症狀輕微者,或很積極練習顏面運動的人,快則一個月就能見到顯著進步,甚至旁人完全無法察覺顏面不對稱;但少數較嚴重者仍會殘留輕微的嘴角歪斜。 另外要注意併發症,發病期間因眼球無法閉緊,長時間接觸空氣會導致眼球過度乾澀,產生角膜炎或結膜炎,嚴重甚至會影響視力。所以每天得保持眼球濕潤,多點人工淚液或眼藥水;另外在睡覺時可用眼罩或紗布遮住患側眼睛,避免淚液蒸發。 ▎建議及提醒 顏面神經麻痺除少數案例要排除是腦幹中風之外,基本上沒生命危險,可以想像是身體受到病毒攻擊後、較嚴重的一場感冒。配合醫師建議治療及復健,通常能夠不留下明顯後遺症。 認識醫師 復健運動 -

備戰流感季

家庭醫學科 劉彥伶醫師 67歲王太太某天傍晚突然全身痠痛,感到極度疲倦,喉嚨也痛痛卡卡的。她覺得奇怪,今天沒做什麼事情,怎麼會倦怠無力?一測體溫居然發燒到攝氏38.7度!難道是COVID-19嗎?但她自問新冠疫苗也打過了,幾個月前也確診後痊癒,沒留下後遺症。正慶幸自己得到新冠抗體之際,幾天前在鄰居邀約下出遊,在遊覽車唱歌、餐廳內用、逛街;想到放下這幾年來的高度防備,不用戴口罩,令人心情愉快,現在卻又開始喉嚨痛、發高燒,難道二度確診了嗎?由於症狀讓她極度不適,只好半夜到醫院急診室求診,檢驗後發現新冠肺炎檢測為陰性,但A型流感卻呈現陽性! ▎流感是什麼?是感冒嗎?怎麼令人這麼不舒服? 流感是流感病毒傳播的急性呼吸道感染,分為A~D型,通常只有A型及B型流感病毒會引起季節性流行,包括常見的A型H1N1和H3N2,與B型的B/Victoria及B/Yamagata等病毒株。大部分症狀比一般感冒嚴重和突然,症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等,部分感染者會伴隨噁心、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀,也可能產生嚴重併發症,甚至導致死亡;最常見的併發症是肺炎,還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重繼發性感染或神經系統疾病等。 ▎傳染途徑有哪些?有可能同時感染流感和COVID-19嗎? 近幾年新冠肺炎影響,國人防疫意識高漲,大家外出戴口罩、勤洗手、減少餐廳內用,不只預防了新冠病毒,同時也大幅減少了各種傳染病。然而隨著防疫禁令解除,大家的衛生習慣開始鬆懈,病毒就容易再次爆發,填補了過去未流行的數量,此現象被稱為「免疫負債」。 流感和感冒、新冠肺炎一樣,都會藉由感染病患咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。在密閉空間裡,不流通的空氣更容易造成病毒飛散。健康的人接觸到病患口沫或鼻涕等分泌物,或是被污染的物品表面後,再碰觸自己的口、鼻或眼睛也可能感染。另外,流感和COVID-19是有可能同時感染,在2022~2023年的流感季節,流感即與COVID-19共同流行。 ▎高風險族群有哪些? 原則上所有年齡層都可能得流感,但高危險族群,包括:65歲以上長者、孕婦及嬰幼兒(尤其未滿5歲者)、安養機構住民、免疫不全者(含愛滋病毒帶原者),及罹患氣喘、糖尿病、心血管、腎臟、肝臟、神經、血液等慢性疾病,或血紅素病變、肥胖(BMI≧30)及6個月到18歲需長期接受阿斯匹靈治療者等,感染流感後較容易引起併發症,嚴重甚至死亡,所以更需提高警覺。 ▎預防方式 除了養成勤洗手、戴口罩、減少前往人多密集的公共場所等良好習慣外,定期接種流感疫苗是最有效的預防方式。因每年流感疫苗株的病原可能改變,且接種後免疫力一般無法持續超過一年,建議每年接種流感疫苗。112年度公費流感疫苗,今年已於10月2日起分二階段施打,政府提供四種公費疫苗廠牌,經臨床試驗證實,各型疫苗無論在保護力與不良反應發生率上均無差異。公費自費也都是四價流感疫苗,可同時預防2種A型、2種B型的流感,未具公費接種資格可自費接種,保護自己及家人健康,提升群體保護力。如有自相關需求,歡迎諮詢家庭醫學科門診。

認識醫師

© 2023 西園醫院 All Rights Reserved

版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。